Setiap Kamis pukul 9 pagi, para ibu rumah tangga di pinggiran Jakarta berkumpul di Bank Sampah “Love Earth,” tempat mereka biasa berkumpul.[1] Sebuah area sederhana lengkap dengan pondok, gudang dan kantong-kantong sampah untuk daur ulang. Hujan semalaman acap kali membuat meja mereka basah dan dipenuhi daun-daun, siapapun yang tiba paling awal, ialah yang bertanggung jawab untuk menyapu dan menyeka meja. Satu-persatu para perempuan datang silih berganti membawa kantong sampah dari rumah masing-masing dengan berjalan kaki, menunggangi sepeda motor, hingga dengan mobil, meskipun jarang. Terkadang, barang-barang yang ditinggalkan oleh tetangga mereka—bundelan gallon air minum, setumpuk kardus atau beberapa botol minyak jelantah—menunggu ditimbang dan disortir. Volume dan jenis barang daur ulang yang dikumpulkan setiap minggu bisa bervariasi; namun makanan, teh, dan obrolan hampir selalu dibagikan di antara siapa pun yang hadir.

Bank Sampah Love Earth melakukan pengumpulan sampah mingguan, penyortiran dan dokumentasi, hal ini dapat pula ditemukan di banyak bank sampah lainnya. Dalam menelaah tentang finansialisasi daur ulang dan pembentukan komunitas perkotaan, khususnya yang dialami perempuan, bank sampah menjadi lokasi kunci dari penelitian saya. Bank sampah kerap dinarasikan secara umum sebagai gagasan untuk melibatkan ‘komunitas’ pada garis linier pengolahan sampah. Bank sampah kemudian diberikan peran untuk memfasilitasi daur ulang dari rumah tangga (“sumber”) demi membatasi sampah yang masuk ke tempat pembuangan sampah (“akhir”). Pada esai ini, saya menjajaki kemungkinan untuk memandang daur ulang sebagai ruang untuk tenaga kerja, etika dan penghidupan perempuan.

Gambar 1. Sketsa catatan lapangan dari suatu pagi di sebuah bank sampah. Searah jarum jam: ‘Botol minuman plastik paling umum,’Bodong bersih,’ ‘Memotong ayam,’ ‘Kopi sisa semalam,’ ‘Buku tabungan bank sampah,’ dan ‘Menimbang sampah.’

Menabung dengan Sampah

Beberapa tahun belakangan, bank sampah di Indonesia mendapatkan perhatian sebagai inisiatif daur ulang berbasis dorongan masyarakat. Nasabah biasanya adalah anggota rumah tangga atau tetangga-tetangga terdekat yang menyetorkan sampah yang bernilai uang untuk nantinya akan dijual ke tengkulak. Sama seperti pemerintah daerah perkotaan lainnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandatkan didirikannya 1 bank sampah di setiap RW. Kendati, terlihat diskursus paternalistik yang mencolok yang sering dikemukakan oleh pemerintah, media dan akademisi. Melalui perspektif ini, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah artikel terbaru, bank sampah adalah tempat dimana “warga yang tertib, disiplin, kooperatif dan partisipatif” akan dihadiahi dengan “manfaat dan insentif berupa nilai ekonomi” (Sasoko, 2022, p. 22). Meski begitu, antropologi menawarkan pandangan yang kritis terhadap bank sampah, hal ini berangkat dari familiarnya penggunaan ideologi moral developmentalistik milik Orde Baru. Schlehe dan Yulianto (2020) mengamati gotong royong, etos kerja orang Jawa yang tak berharap imbalan—tradisi yang biasa digunakan untuk mengerahkan tenaga kerja di pedesaan (Bowen, 1986)—berfungsi sebagai sumber ideologis. Pakasi et al. (2024) berpendapat bahwa ibuism masih berperan sentral dalam feminisasi tanggung jawab lingkungan, hal ini berangkat dari ‘ibuism’ berusaha menyelaraskan perempuan ke dalam proyek developmentalistik negara melalui peran mereka untuk menciptakan keluarga dan rumah tangga sehat (Suryakusuma, 2011). Perangkat ideologis ini tampaknya memainkan peran penting dalam menghadapi krisis kontemporer yang disebut ‘darurat sampah,’ sebagaimana diungkapkan oleh pemerintahan Prabowo saat ini (Yaputra, 2025).

Terlepas dari suara-suara bernada perayaan maupun kritik, signifikansi bank sampah dianggap sebagai sesuatu yang sudah sewajarnya. Kendati demikian, temuan lapangan saya memberikan cerita yang berbeda, beberapa orang bahkan bingung dengan ketertarikan saya pada bank sampah. Aktivis lingkungan dan pekerja industri enggan untuk melihat bank sampah lebih dari sekadar “main-mainan ibu rumah tangga.” Secara kuantitas, bank sampah memang kalah jauh dibandingkan dengan pemulung dalam mengumpulkan sampah rumah tangga. Di sisi lain, pengurus bank sampah berulang kali mengaku kegiatan mereka “sebatas sosial,” yang menyiratkan sifat komunal dan tidak berdasar pada motivasi ekonomis. Esai ini adalah upaya untuk menciptakan jeda yang menjembatani antara keduanya—sebuah jeda yang memberi ruang untuk berhenti sejenak sebelum berpegang pada narasi tunggal, sehingga mengizinkan munculnya kompleksitas praktik bank sampah ke permukaan. Melalui pengamatan etnografis di Bank Sampah Love Earth, saya mencoba menggambarkan rincian-rincian dari praktik keseharian mereka.

Istilah Lokal Penyortiran

Bank Sampah Love Earth biasanya diisi oleh perempuan paruh baya yang berusia 50-60 tahun, merekalah kelompok inti yang paling rutin mengisi hari-hari di sana sebagai pengurus maupun nasabah. Mereka memiliki tugas untuk menimbang sampah; mendokumentasikan jenis, berat dan harga dari bermacam-macam jenis sampah; menyortir dan mengelola penyimpanan sampah; dan memelihara relasi bisnis dengan tengkulak. Saat saya berkunjung, penimbangan dan penyortiran selalu dilakukan setelah sejenak berbincang dan menyantap kudapan. Menariknya, para pegiat bank sampah jarang menyebutkan bahan-bahan yang dikerjakan sebagai “sampah.” Nasabah telah menyortir sampah mereka terlebih dahulu sebelum akhirnya para pengurus menyortir lebih lanjut, memisahkan material, secara harfiah dan kiasan, ke dalam kategori yang lebih spesifik. Perbedaan mengenai tingkatan penyortiran dapat ditemukan pada terminologi lokal. Pilah yang dilakukan di level rumah tangga, bahan dasar secara umum mulai dipisahkan (e.g., plastik, kertas); sortir kemudian dilakukan di bank sampah dengan klasifikasi bahan dasar sampah yang lebih spesifik (e.g., berbagai tingkatan plastik). Perbedaan antara pilah dan sortir mungkin relatif sulit dibedakan sehari-hari. Meski begitu, bank sampah dapat menyajikan perbedaan kedua terminologi ini, hal ini merefleksikan peran yang jelas dalam daur ulang sampah di antara pengelolaan rumah tangga dan industri.

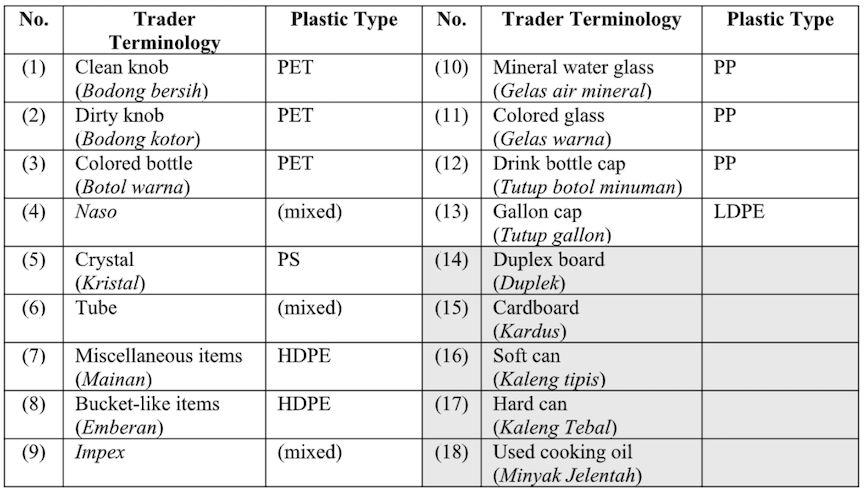

Selama berpartisipasi dalam kerja pemilahan sembari bertanya kepada para pengurus, saya memperhatikan bagaimana penamaan material sampah lekat dengan terminologi yang dipakai dalam industri. Menurut Bu Dewi, pendiri dan ketua bank sampah, ada 2 kosakata yang digunakan: bahasa pelapak (tengkulak) dan bahasa plastik. Klasifikasi pertama mengacu pada kategori yang ditetapkan pelapak, sedangkan yang kedua adalah klasifikasi sesuai dengan jenis plastik, keduanya tertera pada kolom di bawah ini.[2]

Gambar 2. Kategori bahan dasar sampah yang dikumpulkan di Bank Sampah Love Earth.

Terminologi yang digunakan mengindikasikan tingkatan tenaga kerja yang terpakai ketika penyortiran, serta berkaitan juga dengan harga hasilnya. Sebagai contoh, (1) dan (2) dari tabel 1 adalah jenis PET, namun digunakan untuk air mineral dan minuman ringan, sehingga diberikan harga yang berbeda bergantung kondisi. Bodong bersih adalah istilah yang dipakai untuk botol PET dengan label dan tutup yang telah dipisahkan, jenis ini berharga lebih mahal. Di sisi lain, ada bodong kotor yang digunakan untuk botol PET lengkap dengan label dan tutupnya yang menempel. Status “bersih” mengacu pada kemurnian kategori—apakah botol tersebut telah secara penuh terpisahkan sesuai jenisnya—dari kontaminasi, seperti sisa cairan di dalamnya.

Serupa dengan gelas air mineral, gelas 220ml yang kerap digunakan sebagai jamuan pada acara-acara tertentu, disortir dengan memisahkan tutup plastiknya untuk mendapatkan harga yang lebih mahal. Kendati demikian, proses pemisahan ini sangat sulit, membutuhkan pisau, para pengurus bank sampah lebih memilih menghindari pekerjaan ini—maka dari itu, perbedaan kategori tidak ada di tabel sebab tidak dilakukan penyortiran. Jenis-jenis plastik yang tidak masuk dalam klasifikasi, ternyata tidak kalah signifikan dengan yang tersortir. Barang-barang yang enggan dibeli oleh tengkulak—saset plastik dan tutup gelas plastik—memberikan kebingungan pada para perempuan ini karena mereka harus memutuskan sisa-sisa tersebut hendak diapakan. Sering kali sampah residu semacam ini dibuang atau dibuat menjadi kerajinan tangan. Ilustrasi singkat ini dapat sedikit banyaknya menggambarkan bagaimana pemilahan dipraktikkan di bank sampah. Jika mengacu pada klasifikasi tengkulak, dapat pula tergambar diferensiasi pengetahuan, ketersediaan alat dan infrastruktur, serta insentif ekonomi.

Melampaui Tempat Sampah: Jaringan Kerja dan Perawatan Perempuan

Gambar 3. Foto dari acara bagi-bagi sembako mingguan. 80 sampai 100 kantong sembako didistribusikan setiap minggunya. Satu kantong kurang lebih bernilai Rp 15.000.

“Mungkin dia lupa diri. Kita makan bersama, dan apa sisanya, kita bagi merata. Bukan semuanya disimpan.”

Pada acara berbagi sembako, Jumat Berkah, Bu Lilis mengeluh tentang salah seorang nasabah di bank sampah. Bu Lilis adalah salah satu pengurus inti bank sampah yang juga bergabung dalam kegiatan amal setiap Jumat. Jumat Berkah ini membagikan sembako di area perumahan, seperti minyak sayur, nasi, mie instan, dan telur, dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Di tengah-tengah pembagian sembako, mereka juga bergosip tentang salah satu nasabah mereka, Bu Sri, yang sebenarnya juga tinggal di perumahan yang sama. Pada kegiatan bank sampah sebelumnya, Bu Sri memakan semua kue yang tersisa sementara semua orang sibuk menyortir sampah. Sembari mereka menggerutu, ada peraturan tak tertulis yang terekam jelas dalam benak saya: makanan bukan hanya harus dibagikan atau disisakan, namun harus dibagi secara adil. Kejadian ini mengarahkan perhatian saya pada kegiatan bank sampah yang mungkin terlihat tidak relevan pada aktivitas daur ulang. Bisa jadi hal semacam ini terlihat seperti kebetulan akan ekspektasi terhadap distribusi yang merata tidak dapat terpenuhi. Dalam kerangka ekonomi yang lebih luas di antara para perempuan ini, hal semacam ini tidak bisa dianggap kebetulan.

Saya melihat indikasi bagaimana bank sampah beroperasi dalam garis kabur antara menghasilkan uang dengan kerja perawatan, seperti yang terlihat dalam cara pengelolaan rekening tabungan. Tabungan nasabah yang paling aktif per perumahan dibagikan dengan acuan kebutuhan, seperti keperluan kesehatan rumah tangga, atau bingkisan ketika hari raya. Para perempuan yang menjadi pengurus inti, sering kali mengumpulkan pendapatan dari berbagai sumber untuk saling memberdayakan, sembari melakukan kerja perawatan untuk anggota rumah tangganya. Penyaluran bantuan yang bisa melampaui bank sampah adalah makanan, bahkan bisa melampaui kompleks perumahan mereka. Para anggota intilah yang memprakarsai Jumat Berkah dan mendistribusikan sembako kepada tetangga yang kurang mampu hingga pemulung yang berasal dari luar kompleks. Termasuk mendirikan usaha kecil, yaitu kios makanan dengan konsep ‘jasa titip’, dan ide ini tercetus pada saat sesi makan dan minum teh di bank sampah. “Kami memang sering ketemu, ngobrol di bank sampah,” kata Bu Dewi. “Terus kita pikir, ‘jangan cuma iseng-iseng aja.’” Mereka kemudian menyadari ada ibu-ibu lain yang ingin menyediakan makanan untuk acara sumbangan atau untuk membuka kios makan. Meskipun mereka tampaknya hanya menganggap ini sebagai kegiatan mengisi waktu senggang, momen ini memberikan peluang bagi para ibu rumah tangga mendapatkan posisi yang lebih kuat dalam ekonomi rumah tangga, sehingga mereka tidak sekadar ‘diam’ atau hanya bergantung pada suami mereka.

Dalam apa yang secara heuristik saya sebut dengan perspektif developmentalis dan aktivisme lingkungan, bank sampah diposisikan sebagai upaya untuk mengurangi sampah rumah tangga yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Penggambaran komunitas perkotaan dalam kegiatan ini mengingatkan pada arketipe yang familiar dalam konteks Indonesia: komunitas yang secara moral kohesif, mengatur dirinya sendiri, serta terintegrasi secara mulus ke dalam negara—suatu gagasan yang sering tercermin dalam cara partisipan sendiri berbicara tentang bank sampah. Pandangan ini pun akhirnya diterima oleh nasabah maupun pengurus bank sampah itu sendiri. Meski begitu, proses pendirian dan operasional bank sampah yang mengedepankan partisipasi masyarakat, khususnya perempuan, dapat terlihat sedikit berbeda jika dilihat melalui bagaimana mereka terlibat pada ikatan ekonomi yang longgar namun penting di lingkungan sekitar. Pemeo yang saya temukan dalam kerja lapangan ini merangkum hal tersebut: “Ini bukan bak sampah, tetapi ini bank sampah.” Lebih dari sekadar pemeo, ungkapan ini mengisyaratkan proyeksi pengolahan sampah alternatif yang mungkin tidak sesuai dengan narasi dominan. Alih-alih sampah ‘terdiam’ di bak sampah, konsep ‘perbankan’ (bank sampah) mengubahnya menjadi mata uang yang mengalir dalam jaringan ekonomi dan etos kerja para perempuan. Pengamatan saya di Bank Sampah Love Earth mengindikasikan bagaimana transformasi ini bisa tercipta.

Catatan

[1] Semua nama akan disamarkan kecuali tokoh terkenal.

[2] Klasifikasi yang dipaparkan dalam tabel berasal dari observasi dan wawancara penulis dengan pengurus bank sampah.

Referensi

Bowen, J. R. (1986). On the Political Construction of Tradition: Gotong Royong in Indonesia. The Journal of Asian Studies, 45(3), 545–561. https://doi.org/10.2307/2056530

Long, N. J. (2022). Afterlives and Alter-lives: How Competitions Produce (Neoliberal?) Subjects in Indonesia. Social Analysis, 66(4), 112–133. https://doi.org/10.3167/sa.2022.660406

Pakasi, D. T., Hardon, A., & Hidayana, I. M. (2024). Gendered community-based waste management and the feminization of environmental responsibility in Gr. Gender, Technology and Development.

Schlehe, J., & Yulianto, V. I. (2020). An Anthropology of Waste: Morality and Social Mobilisation in Java. Indonesia and the Malay World, 48(140), 40–59. https://doi.org/10.1080/13639811.2019.1654225

Suryakusuma, J. I. (2011). State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia. Komunitas Bambu.

Yaputra, H. (2025, March 12). Darurat Sampah, Presiden Prabowo Panggil Menko AHY dan Menteri PU Dody. Tempo. https://www.tempo.co/politik/darurat-sampah-presiden-prabowo-panggil-menko-ahy-dan-menteri-pu-dody-1218664

Ucapan Terima Kasih

Tulisan ini ditulis dalam bahasa Inggris oleh Jiwon Kim, dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Muhammad Fahmi Ilyas. Postingan ini dikurasi oleh Editor Kontributor Soojin Kim.