सलोनी शर्मा द्वारा अनुवादित[1]

2015 में, देश के ग्रामीण इलाकों में दो साल तक फील्डवर्क करने के बाद, मैं भारत की राजधानी दिल्ली वापिस आई । लौटने पर, शहर बदल चुका था । माहौल में कुछ अलग था, जो आगे आने वाले, अप्रत्याशित प्रभावों की ओर ले जा रहा था । मिसाल के तौर पर, सुबह के सफ़र के दौरान जब मैं दिल्ली के सबसे लोकप्रिय रेडियो स्टेशन को सुनती थी, तो रेडियो जॉकी हर घंटे ज़ोर से कहता, ‘हवा-लात!’ हवालात का मतलब जेल होता है । अगर इस शब्द को दो हिस्सों, हवा और लात में बाँट दिया जाए, तो इसका मतलब हवा की लात होता है। रेडियो जॉकी श्रोता का ध्यान आकर्षित करने के लिए शब्द को लंबा और खींचकर पुकारता है, धीरे-धीरे ‘हवाआआआआ’ शब्द को लंबा करता है और फिर अचानक ज़ोरदार ‘लात!!!’ कहकर खत्म करता है, जिससे हम सब को लग रही हवा की तेज़ लात का एहसास हुआ । इसके बाद वायु प्रदूषण के स्तर के बारे में विस्तार से बताया गया और श्रोताओं को कारपूल करने और अपने वाहनों की प्रदूषण स्तर की जाँच करवाने के लिए प्रोत्साहित किया गया ।

मैं 2004 से इस शहर में रह रही थी, लेकिन मैंने इसे इस तरह से परिभाषित होते कभी नहीं सुना था । केवल 2014 के बाद से ही दिल्ली में वायु प्रदूषण पर विज्ञान, नीति और वक़ालत में तेज़ी आई है और यह शहर लगातार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बना हुआ है (एक्स्प्रेस न्यूज़ सर्विस 2025)। पिछले दशक में दिल्ली की हवा एक जेहरीले वातावरण का प्रतीक बन गई है, ‘एक सर्वव्यापी अनुभव’ (इंगोल्ड 2011, 134) जिसके माध्यम से लोग ‘एक साथ हवा या सिर्फ जगह दोनों को उसकी प्रचलित भावात्मक विशेषताओं के साथ जागृत करते है’ (गैंडी 2016, 354) । अगर वायुरोधी शहर ही नहीं है, तो हम हवालात को कैसे समझ सकते हैं ?

2015 में दिल्ली का क्षितिज। फोटो क्रेडिट: वसुंधरा भोजवैद

वायुमंडल पर्यावरण संबंधी संरचनाएँ है, जिनका भौतिक रूप से सामना किया जाता है और विमर्षात्मक रूप से निर्माण, जो किसी भी प्रकार के मानवीय या तकनीकी प्रभाव से बचते हुए जीवंत उपलब्धियों के रूप में विद्यमान हैं। जिस हवा में हम रहते हैं और साँस लेते हैं, वह कई पदार्थों से बनी है, फिर भी यह किसी मनुष्य की बनाई हुई सीमा से परे प्रवाहित होती रहती है । वायु के भौतिकीकरण को केवल प्राकृतिक या कृत्रिम नहीं माना जा सकता, बल्कि इसे ‘खुले अंत वाले अभ्यसों’ (बराड 2007, 146) के रूप में देखा जाना चाहिए, इस प्रकार कि वायुमंडल ‘[…] भौतिक विमर्षात्मक अभ्यास […] हैं जो पदार्थ और अर्थ दोनों का एकसाथ निर्माण करते हैं’ (बराड 2007, 217) । मैं इसे इस रूप में प्रदर्शित करूँगी कि कैसे वायु फिल्टर और वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र हवालात के निर्माण को समझने के लिए भौतिक विमर्षात्मक अभ्यसों के रूप में कार्य करते हैं; एक छिद्रपूर्ण, पारगम्य जेल जो निवासियों को अपने अंदर ही समाहित कर लेती है और साथ ही शहर को गायब कर देती है, उसे क्षेत्रीय विस्तारों में फैला देती है ।

हवालात

दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के प्रयासों का पता औपनिवेशिक काल से ही लगाया जा सकता है, जब शासन व्यवस्था ने कुछ निकायों को खतरनाक हवा से बचाने पर ध्यान केंद्रित किया था, जैसे कि वस्तुशिल्पीय पृथक्करण, ज़ोनिंग, वायु फिल्टरिंग हरित पट्टियाँ और घुटन भरे शहरों से बचने के लिए ‘हिल स्टेशनों’ की ओर पलायन (घेर्टनेर 2021) । 1990 के दशक में, ये प्रयास डीज़ल आधारित सर्वजनिक परिवाहन प्रणाली को संपीड़ित प्राकृतिक गैस (रमन और मुखर्जी 2019) में बदलने के रूप में सामने आए । फिर भी, मई 2014 में ही पहली बार दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनने के लिए बदनाम हुआ । यह बदनामी विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के डेटाबेस के जारी होने से हुई, जिसमें दुनिया भर के शहरों में प्रदूषण के स्तर के वार्षिक औसत का विवरण दिया गया था (WHO 2014) ।

ऐतिहासिक रूप से, वायु प्रदूषण का परिमाणिकरण वैज्ञानिक रूप के सटीक मानकों के विकास के माध्यम से संभव हुआ, जो वायु की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं (बोअर 2016)। इन प्रक्रियाओं में, किसी स्थान की वायु की गुणवत्ता के बारे में व्यक्तिगत धारणा- जिसे अक्सर गंध, तापमान और गति के माध्यम से जाना जाता है- को तकनीकी मध्यस्थता से बदल दिया गया, जिसने मानव कल्याण पर वायु के प्रभावों को मानकीकृत किया। इस परिवर्तन को संभव बनाने वाला तकनीकी उपकरण एयर फिल्टर है, और यह आज भी वायु गुणवत्ता के वैज्ञानिक आकलन जैसे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में अत्यंत महत्वपूर्ण बना हुआ है (CPCB 2013, 2018) । AQI एक भारित औसत है जो वायु में प्रदूषकों के स्तर को मानव स्वास्थ्य से ‘अच्छे’ से लेकर ‘गंभीर’ तक की श्रेणी में जोड़ता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2014 में AQI का भारतीय संस्करण लौंच किया था।

इस मुद्दे पर रिसर्च के दौरान WHO के एक वायु गुणवत्ता प्रतिनिधि, भारतीय शहरों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अधिकारियों से चर्चा हुई और विभिन्न प्लेटफोर्मों पर प्रकाशित वायु गुणवत्ता के आंकड़ो का गहन अध्ययन किया गया। इन मुलाकातों से पता चला कि शहर-स्तरीय बुनियादी ढाँचे और वायु को एक सूचकांक के रूप में मनकीकृत और संप्रेषित करने के प्रयासों में अंतर तीन स्तरों पर आधारित है- अंतराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और शहरी। पहला, हालाँकि आधिकारिक स्त्रोतों पर आधारित, WHO के डाटाबेस में शहरों के लिए अंतराष्ट्रीय वायु गुणवत्ता के आँकड़े शहर में वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की संख्या, उनके स्थान और विभिन्न मापन विधियों के संधर्भ में अलग है (WHO 2016) । दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर, भारत के सभी शहर आसानी से तुलनीय नहीं हैं । AQI के प्रभावी होने के लिए, निरंतर वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के माध्यम से वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता की निगरानी की जानी चाहिए । भारत के अधिकांश शहरों में मनुअल वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को स्टेशन पर जाकर, एयर फिल्टर निकालकर लैब में उसकी जाँच करनी होगी । इस प्रकार, वायु गुणवत्ता के आँकड़े अक्सर उस दिन या समय के हफ़्तों बाद तक उपलब्ध होते हैं जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं । देश में सबसे ज़्यादा वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र दिल्ली में है, 40 । दूसरे स्थान पर मुंबई है जहाँ 11 स्टेशन है । इसका मतलब है कि दिल्ली किसी भी शहर की तुलना में सबसे ज़्यादा वास्तविक समय के आँकड़े जुटाती है । तीसरा, शहर के स्तर पर निगरानी केंद्र समान रूप से वितरित नहीं हैं; हालाँकि राज्य एजेंसियों ने इस संख्या को बढ़ाने का वादा किया है ।

ये तीनों स्तर और भी पेचीदा हो जाते हैं क्योंकि दिल्ली में वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों पर विवाद है, जो स्थानीय और सीमापरीय स्त्रोतों (राज्य और राष्ट्रीय सीमाओं से परे) का एक संयोजन हैं । अन्तरमहाद्वीपीय वायु गलियारों से धूल जैसे कण न केवल दिल्ली की हवा बनाते हैं, बल्कि हवा की गति में, शहर के भीतर मिलने और घूमने वाले कण और ऐरोसॉल आसपास के और दूरदराज के क्षेत्रों में भी फैल जाते हैं । इसलिए हवा के साथ हमारी घनिष्ठता को हवा को धारण करने या उसमें समाहित करने में हमारी असमर्थता को स्वीकार करना होगा । यही कारण है कि ‘दिल्ली में हवा’ कहने की तुलना में ‘दिल्ली की हवा’ कहना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि एक शहर हवा को अपने भीतर समाहित नहीं कर सकता ।

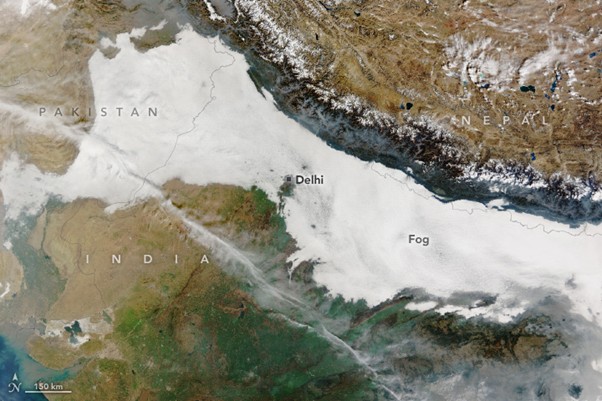

‘सिंधु-गंगा के मैदान में कोहरा छाया हुआ है’- वानमेइ लियांग द्वारा NASA Earth Observatory की तस्वीर, NASA EOSDIS LANCE और GIBS/ वर्ल्डव्यू से MODIS डाटा का उपयोग करते हुए, 15 जनवरी 2024 ।

विशेषयज्ञों का मानना है कि वायु प्रदूषण एक क्षेत्रीय परिघटना है जो सिंधु-गंगा के मैदान को अपनी चपेट में ले रही है, जिसमें उत्तरी और पूर्वी भारत (दिल्ली सहित), पूर्वी पाकिस्तान, दक्षिणी नेपाल और लगभग पूरा बांग्लादेश शामिल है (हामिद एट एल. 2000, रामनाथन और रमन 2005) । इस क्षेत्रीय आंकलन के लिए भी मानव-निर्मित विज्ञान की मध्यस्थता की आवश्यकता होती है, जो साँस लेने वाले जीवों द्वारा ली जाने वाली हवा में मौजूद पदार्थों के प्रभावों को मापने का प्रयास करता है । हालाँकि, आम चर्चा में सिंधु-गंगा के मैदान में वायु प्रदूषण की समस्या अभी भी एक बड़े पैमाने पर शहरी मुद्दा बना हुआ है । मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 2014 के बाद दिल्ली हवालात कैसे बन गई, एक ऐसा शहर जो लोकप्रिय कल्पना में हवा को घेरता हुआ प्रतीत होता है, और हवा के फिसलन भरे और क्षणभंगुर ग्रहीय परिसंचरण को नज़रंदाज़ नहीं करता है ।

श्यानता

हवालात तीन समकालिक तरीकों से सक्रिय होती है । पहला, एक भौतिक विमर्षात्मक अभ्यास के रूप में यह शहर को क्षेत्रीय वायुमंडलीय परिसंचरणों से अलग रखती है; दूसरा, हवा के साथ हमारी अंतरंगता उसकी ज़हरीलेपन (जिसे मैं श्यानता के माध्यम से समझती हूँ) के माध्यम से महसूस होती है, और तीसरा, हवालात एक नाज़ूक छिद्रपूर्ण घटना के रूप में मौजूद है जो शहर को क्षेत्रीय विस्तारों में विलीन और वितरित करती है । ये तीनों मिलकर काम करते हैं और हवालात को जन्म देते है । इस रचनात्मक विश्व रचना में, मानवीय काम उन तत्वों में से एक है जो इस असंख्य स्थान की राजनीति का निर्माण करते हैं जो किसी भी वैज्ञानिक (या मानव-प्रेरित) समाकलन और चित्रण में कैद नहीं हो पाती।

एक नाज़ूक घेरे के रूप में, 2014 के बाद दिल्ली के निवासी सर्दियों के महीनों में हवा में मिले घने अपारदर्शी आवरण को ‘प्रदूषण’ के रूप में पहचानने लगे जिसका मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है । पहले, इसे आमतौर पर ‘कोहरा’ या बस सर्दियों के आने का संकेत कहा जाता था । एम. मुकुंदन के उपन्यास ‘दिल्ली: ए सोलिलोक्यू’ (2020) में शहर में चार दशकों (1960-2000) को शामिल करते हुए, ‘कोहरा’ शब्द का बार-बार इस्तेमाल किया गया है । उदाहरण के लिए, ‘एक घने कोहरे ने शहर को ढ़क लिया […] दिल्ली कोहरे में एक काली और सफ़ेद तस्वीर की तरह बन गई’ (86) । इसका मतलब यह है कि जबकि क्षेत्र में प्रदूषण की तीव्रता उत्तरोतर तेज़ होती जा रही है, जेहरीली हवा को भरने वाली भौतिक-विवेकपूर्ण हवालात 2014 के बाद ही लोकप्रिय हुई, जो दिल्ली वासियों की हवा के साथ घनिष्ठता को बनाता और दर्शाता है ।

हवा के साथ इस गहरी आत्मीयता को समझने के लिए, मैं टिमोथी मोर्टन (2013) द्वारा सार्त्र की श्यानता की अवधारणा के प्रयोग पर निर्भर हूँ । सार्त्र के लिए, श्यानता वह अनुभूति है जो हाथ को शहद के एक बड़े बर्तन में डालने पर होती है । महत्वपूर्ण बात यह है कि श्यानता शहद में की गई छलांग का संकेत नहीं है, बल्कि यह बोध है कि हम पहले से ही शहद के अंदर हैं । इसी प्रकार, यह बोध भी है कि हवा हमारे अस्तित्व को ढँक लेती है और उसमें प्रवेश कर जाती है । आत्मीयता का यह रूप हमें इस बात की समकालिन पहचान कराता है कि हम स्वतंत्र रूप से बहती हवा के साथ कैसे जुड़ते हैं, और सरंध्रता के संचालन और परिवर्तन के तरीकों को परतों में पिरोते हैं ।

जहाँ आम धारणा में शहर जेहरीली हवा से घिरा है, वही विज्ञान आधारित जलवायु सिमुलेशन के जरिए, दिल्ली सिंधु-गंगा के मैदान में क्षेत्रीय वायुमंडलीय परिसंचरण में फसी हुई एक विशेष रूप में घनी आबादी वाली जगह के रूप में सामने आती है । हवालात बनाने वाली हवा शहर, लोगों और विचारों को उस स्थान से परे ले जाती है जिसका वह अपनी भौतिक-विवेचनात्मक यात्राओं में प्रतिनिधित्व करती है । यह चिपचिपी मौसमी घटनाओं में फैलती है जो ग्रहों के आयामों तक घूमती हैं, इस तरह हवालात कृष्टलीकृत होकर एक साथ विलीन हो जाती है ।

यह पोस्ट योगदान संपादक मिसरिया शेख अली द्वारा क्युरेट की गई है।

Notes:

[1] सलोनी शर्मा सार्वजनिक प्रशासन में स्नातकोत्तर की छात्रा हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कर रही हैं। वे हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में लेखन और अनुवाद के माध्यम से मीडिया और नीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं।

References:

Barad, Karen. 2007. Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning. Duke University Press.

Boer, Wulff. 2016. “Synthetic Air.” Future Anterior: Journal of Historic Preservation History, Theory, and Criticism 13 (2): 76-101. https://muse.jhu.edu/article/659123

CPCB (Central Pollution Control Board). 2013. Guidelines for the Measurements of Ambient Air Pollutants. Volume –II. Guidelines for Manual Sampling and Analyses. Ministry of Environment & Forests. https://cpcb.nic.in/openpdffile.php?id=UHVibGljYXRpb25GaWxlLzk5OV8xNzM1NjIyNTA0X21lZGlhcGhvdG8xNjkzMC5wZGY=

______ 2018. 1st Revised Guidelines for Continuous Emission Monitoring Systems, Central Pollution Control Board https://cpcb.nic.in/upload/thrust-area/revised-ocems-guidelines-29.08.2018.pdf

Express News Service. 2025. “Delhi world’s most polluted capital again: Report.” The New Indian Express, March 12. https://www.newindianexpress.com/cities/delhi/2025/Mar/12/delhi-worlds-most-polluted-capital-again-report

Gandy, Matthew. 2016. “Urban Atmospheres.” Cultural Geographies 24(3): 353–74. https://doi.org/10.1177/1474474017712995

Ghertner, Asher D. 2021. “Postcolonial atmospheres: air’s coloniality and the climate of enclosure.” Annals of American Association of Geographers 111: 1483–1502. https://doi.org/10.1080/24694452.2020.1823201

Hameed, Sultan; M. Ishaq Mirza, B. M. Ghauri, Z. R. Siddiqui, Rubina Javed, A. R. Khan, O. V. Rattigan, Sumizah Qureshi, Liaquat Husain. 2000. “On the widespread winter fog in Northeastern Pakistan and India.” Geophysical Research Letters 27(13), 1891–1894. https://doi.org/10.1029/1999GL011020

Ingold, Tim. 2011. “Toward an ecology of materials”. Annual Review of Anthropology, 41: 427-442. https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-081309-145920

Morton, Timothy. 2013. Hyperobjects. Philosophy and Ecology after the End of the World. Minnesota University Press.

Mukundan. M. 2000. Delhi: A Soliloquy. Translated by Fathima. E.V. & Nandakumar K. Westland.

Ramanathan, V. & Ramana, M. V. 2005. “Persistent, widespread, and strongly absorbing haze over the Himalayan foothills and the Indo-Gangetic Plains.” Pure and Applied Geophysics. 162: 1609–1626. https://doi.org/10.1007/s00024-005-2685-8

Raman, Anisha and Mukherjee, Polash. 2019. “Fighting air pollution in Delhi for 2 decades: A short but lethal history.” Downtoearth. https://www.downtoearth.org.in/blog/air/fighting-air-pollution-in-delhi-for-2-decades-a-short-but-lethal-history-67585

World Health Organization. 2014. Air Quality Database. Accessed 12 March 2022. https://www.who.int/data/gho/data/themes/air-pollution/who-air-quality-database/2014

______ 2016. Ambient (outdoor) air pollution database, by country and city. Accessed 17 June 2024. https://www.who.int/data/gho/data/themes/air-pollution/who-air-quality-database/2016