Mosquito: o “animal mais perigoso do mundo,” o “predador mais mortal do ser humano.” Esse inseto é frequentemente considerado o principal alvo de tecnologias de edição genética que visam eliminar aqueles que são indesejados. Mosquitos são geralmente apresentados como o inimigo número um da humanidade, uma praga odiada mundialmente: o mais “matável” de todos os seres.[1]

Em 2019, participei de um simpósio multidisciplinar no Centro Rachel Carson em Munique, Mosquitopia? O lugar das pragas em um mundo saudável. Os organizadores do evento, Marcus Hall e Dan Tamir, nos levaram a refletir sobre como, onde, o que e se os mosquitos devem ser controlados ou até mesmo erradicados.

Este texto é baseado em minha apresentação no simpósio Mosquitopia: uma reflexão sobre qual é, afinal, o lugar dos mosquitos em um mundo (humano?) saudável. Há muitos caminhos que podem ser seguidos para tentar abordar esse assunto (como, de fato, a diversidade de apresentações no evento mostrou). Proponho que primeiro questionemos e desestabilizemos a categorização geral e amorfa de “os mosquitos.” Para ilustrar a multiplicidade do mosquito, poderíamos apontar para as várias espécies dentro da categoria, criaturas que povoam diversos ecossistemas em todo o mundo—e das quais apenas uma pequena fração pode transmitir patógenos nocivos.

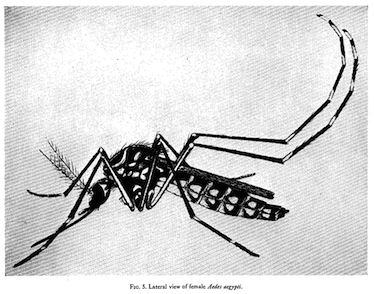

No entanto, optei por me concentrar em apenas uma espécie em particular: o Aedes aegypti, o infame vetor de vírus, dentre os quais Zika, dengue, chikungunya, e febre amarela (urbana). Aqui, coloco discussões contemporâneas sobre arboviroses e, em particular, uma solução proposta para implantar mosquitos modificados dentro da já notável genealogia de preocupação com mosquitos na política brasileira. Ao focar em apenas uma espécie, mostro como o A. aegypti foi percebido e combatido de várias maneiras, argumentando a importância de se considerar como esses insetos são enquadrados, e por quem. Além disso, apresento como esses diferentes entendimentos sobre os mosquitos moldam as condições históricas e sociais dos esforços para controlar esses insetos e os patógenos que eles podem transmitir.

Vista lateral da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Fonte: “Description of the Anti-Aegypti Technique, 1943,” The Fred L. Soper Papers, cortesia da Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA, Instituto Nacional de Saúde.

Patógenos e prioridades

Como os organizadores do simpósio nos lembraram, a mudança climática está expandindo a disseminação geográfica de insetos como o A. aegypti, dando início a uma nova era de mosquitos em certas partes do mundo. Entretanto, para as pessoas que vivem em regiões mais quentes do planeta, esses insetos que zumbem e picam são uma questão há muito tempo. Como parte de meu projeto de colaboração com o historiador Gabriel Lopes, examinamos como o A. aegypti teve uma trajetória histórica de mais de cem anos no Brasil.

Esse mosquito está emaranhado nas histórias violentas da escravidão e do colonialismo que constituem o país. Historiadoras ambientais descreveram como o A. aegypti provavelmente chegou às terras que hoje são chamadas de Brasil nos mesmos navios que cruzaram o Atlântico trazendo à força pessoas escravizadas e levando embora os recursos naturais expropriados. No entanto, foi somente no início do século XX, depois que os pesquisadores estabeleceram o mosquito como o vetor da febre amarela, que o inseto se tornou alvo de campanhas de saúde pública. Durante as primeiras décadas do século XX, as elites médicas e políticas (brancas) no Brasil exigiram o tratamento e a prevenção de doenças como um passo fundamental para superar o “atraso” do país e como um meio de “modernizar” a nação (Löwy 2005). Esse plano teve como base narrativas de saúde pública e científicas que afirmavam que o meio ambiente poderia influenciar a constituição moral e física de seus cidadãos.

Assim, o controle de doenças como a febre amarela poderia “civilizar” ou “melhorar” a população do país—um projeto que a historiadora da ciência Nancy Leys Stepan (1991) definiu como “eugênia branda,” a ideia de que a raça poderia ser “melhorada” por meio da transformação social e ambiental. Além disso, alguns políticos e autoridades de saúde pública também viam o controle da febre amarela como fundamental para a implementação de políticas racistas de “branqueamento” que promoviam a imigração de europeus (brancos) para o Brasil (consulte também: Nascimento, 1989), já que os novos imigrantes/colonos eram considerados particularmente suscetíveis ao vírus.

Na década de 1980, o A. aegypti voltou a ser alvo de campanhas de saúde pública, dessa vez por seu papel na transmissão do vírus da dengue. O mosquito, que havia sido eliminado do Brasil na década de 1950, havia retornado ao país durante os anos de ditadura: o governo militar, que governou o Brasil de 1964 a 1985, havia ignorado os relatos do retorno do mosquito, desacreditando o cientista Habib Fraiha, que deu o alarme. A chegada do vírus da dengue tornou perceptível como o A. aegypti já estava presente em cidades de todo o país. Com a ampla disseminação do mosquito, os casos de dengue aumentaram rapidamente.

As pessoas afetadas pela doença, em especial moradores de bairros de baixa renda da periferia do Rio de Janeiro, protestaram contra os surtos, que viam como resultado do descaso histórico do governo com seu bem-estar e, especialmente, com suas condições sanitárias e de saúde. Essas manifestações ocorreram durante o processo de “redemocratização,” com manifestantes exigindo uma compreensão mais ampla da saúde e do acesso à saúde como um direito assegurado pelo Estado (Pires-Alves, Paiva e Lima 2018). Essas ideias, incorporadas nos protestos contra o surto de dengue, se tornariam parte de um debate nacional sobre saúde e da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) de 1988, o sistema nacional de saúde público e universal.

Foto em preto e branco de manifestantes fechando uma estrada segurando faixas, com uma fila de veículos atrás deles. Fonte: “Moradores da Baixada fecham a Via Dutra.” Rio de Janeiro, 28 de maio de 1986, O Globo. [Agradeço a Gabriel Lopes por essa imagem.]

Foto em preto e branco de manifestantes, alguns estão segurando cartazes e, mais notavelmente, um deles tem uma imagem de mosquito. Fonte: “Multidão para Dutra e pede estado de calamidade na Baixada,” Rio de Janeiro, 28 de maio de 1986, Fluminense. [Mais uma vez, agradeço a Gabriel Lopes por esta imagem.]

A disseminação contínua do vírus e a frequência consistente dos surtos de dengue no Brasil levaram as pessoas a se referirem, em campanhas e na mídia, ao A. aegypti, anteriormente conhecido como “mosquito da febre amarela,” como o “mosquito da dengue.” O inseto e o vírus da dengue haviam se tornado personagens comuns das e nas paisagens urbanas brasileiras. Apesar das políticas e estratégias de controle do A. aegypti, o mosquito continuou a se proliferar nas cidades, transmitindo o vírus da dengue e, depois de 2014, o vírus chikungunya. Os surtos dessas doenças se tornaram um problema praticamente esperado da saúde pública urbana no país.

No final de 2015 e início de 2016, o mosquito voltou a ganhar notoriedade por ser o vetor de um patógeno diferente: o Zika. O vírus foi associado a problemas congênitos em fetos e recém-nascidos, principalmente a microcefalia. Os efeitos somáticos do vírus Zika e a recomendação para que “as mulheres adiem a gravidez” durante a epidemia trouxeram à tona debates sobre justiça reprodutiva no Brasil. O aborto é crime no país, exceto em casos de estupro, risco de vida para a mãe e fetos anencéfalos. Apesar disso, pessoas com condições financeiras podem pagar por um procedimento seguro do ponto de vista médico, mesmo que feitos clandestinamente, e raramente são processadas.

O Zika foi mobilizado tanto por feministas quanto por grupos conservadores. Os primeiros defenderam a necessidade de descriminalizar/legalizar o aborto como uma questão de justiça social, uma vez que as mulheres pobres, em sua maioria negras e pardas, foram prejudicadas de forma desigual tanto pela ilegalidade do procedimento quanto pelos impactos do Zika; enquanto os últimos defenderam a necessidade de dificultar ainda mais o acesso ao aborto, uma vez que ele poderia ser usado como uma “ferramenta eugênica” contra crianças com deficiência, como aquelas com Síndrome Congênita Associada à Infecção pelo Vírus Zika (Lira, Meira e Campos 2018). Além disso, a epidemia de Zika ocorreu em um momento de intensa polarização política no país, intensificada pelo golpe/impeachment da Presidente Dilma Rousseff. Enquanto ainda estava no poder, o governo Dilma tentou usar a “luta contra o mosquito” para unir o país contra um “inimigo” comum e para se mostrar como um governo determinado e combativo; no entanto, a oposição de Dilma usou a epidemia e as deficiências mais amplas do sistema de saúde pública brasileiro como prova da incompetência gerencial do Estado.

Esses três momentos históricos demonstram como o mesmo mosquito, o A. aegypti, foi considerado uma praga por diferentes motivos: para as elites brasileiras, como um obstáculo aos esforços de “civilização” e “branqueamento”; para ativistas sociais, como um reforço das desigualdades sociais e a revelação do descaso governamental; e para cidadãos politicamente polarizados, como um agravamento das divisões sobre os direitos reprodutivos e o papel do Estado. Os diferentes vírus que foram transmitidos pelas picadas do mosquito, bem como o contexto político em que essas picadas ocorreram, moldaram o tipo de vetor que o A. aegypti se tornou. Esses diferentes entendimentos sobre o mosquito definiram as prioridades do controle epidemiológico assim como a percepção pública dos esforços para combater as doenças por meio do controle do mosquito. Em outras palavras, o que foi feito para combater e eliminar o A. aegypti variou também devido ao imaginário do que seria um “mundo saudável.”

Além de um vetor

O mosquito pode, portanto, ser um tipo diferente de vetor a depender do patógeno que carrega e das prioridades existentes. Em certas situações o A. aegypti pode nem mesmo ser considerado uma praga. A pesquisa etnográfica de Túllio da Silva Maia (2020) descreveu como, para sertanejos, mosquitos como o A. aegypti não “causam doenças.” Esses sertanejos atribuíram doenças como a Zika como sendo transmitidas por mosquitos apenas nas cidades, com sua sujeira, lixo e esgoto. Fora do contexto urbano, as picadas de mosquito não eram vistas como veículo de vírus patogênicos, mas sim como parte da luta do inseto para sobreviver ao ambiente árduo do sertão, da mesma forma que os sertanejos e outros habitantes também lutam continuamente para sobreviver.

Em minha pesquisa de doutorado, na qual examinei novas tecnologias para tratar de doenças transmitidas por mosquitos no Brasil, realizei trabalho de campo com um grupo que libera espécimes modificados do A. aegypti em toda a cidade do Rio de Janeiro. Esse grupo de saúde global, o World Mosquito Program (WMP), é um dos diferentes projetos em todo o mundo que agora tenta usar os próprios mosquitos para controlar os patógenos que eles podem transmitir.[2]

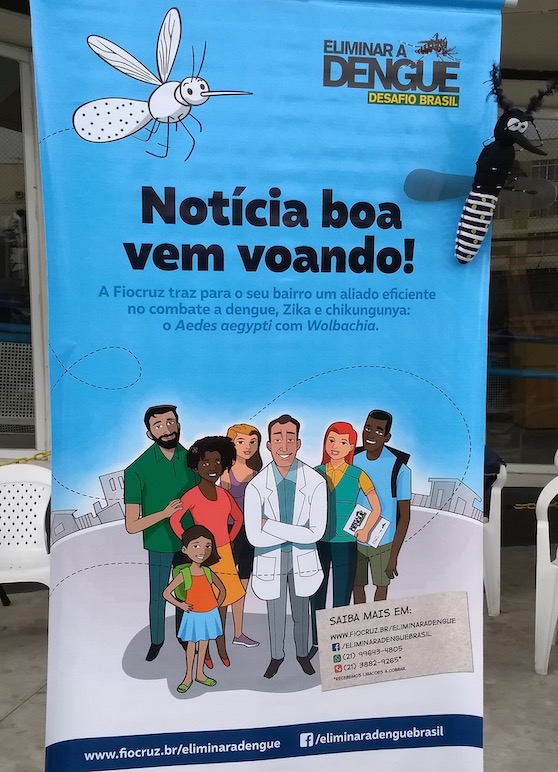

Implementado no Brasil por pesquisadores da Fiocruz, o projeto libera A. aegypti infectado com a bactéria Wolbachia, um micróbio que pode inibir a capacidade do inseto de transmitir patógenos. Espera-se que os mosquitos infectados com Wolbachia se acasalem com os chamados “selvagens” e transmitam a bactéria para a próxima geração. Em outras palavras, o objetivo é transformar os mosquitos de vetores em não vetores; ou, como disse um dos meus interlocutores, criar uma mudança conceitual: o “problema a ser controlado” não é mais o vetor, mas o vírus e, ao se tornarem não vetores, os A. aegypti infectados com Wolbachia são transformados em “aliados” nos esforços para combater as doenças.

Banner do projeto WMP. No lado superior direito, está escrito “Eliminar a Dengue – Desafio Brasil,” que é o nome usado pelo WMP em seus primórdios. Na parte superior esquerda, há um mosquito branco com pontos verdes. No meio, em negrito, está escrito “Notícia boa vem voando”; depois, abaixo, em fonte menor, “A Fiocruz traz para o seu bairro um aliado eficiente no combate a dengue a dengue, Zika e chikungunya: o Aedes aegypti com Wolbachia.” Fonte: Foto do autor. Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2017.

As liberações de mosquitos infectados com Wolbachia ocorreram no Rio de Janeiro, durante meu trabalho de campo, em 2017-2018. Também neste período o governo do Rio havia declarado falência, levando agentes de saúde pública pagos pelo governo que colaboravam com o WMP a entrarem em greve por não receberem seus salários. Esse contexto ainda era composto pela escalada da violência dos conflitos no Rio de Janeiro, com tiroteios e conflitos armados entre traficantes de drogas, milicianos e forças policiais/militares, muitas vezes com resultados fatais, especialmente nas favelas e periferias do Rio.

As deficiências financeiras públicas do Rio e a violência generalizada não só complicaram a logística, mas também introduziram questões sobre a liberação do A. aegypti infectado com Wolbachia como uma prioridade de política pública. Ou, como disse um morador da favela durante um “engajamento público” do WMP, “A dengue pode até matar, mas sabe o que mata mesmo por aqui? São as ‘balas perdidas,’ que sempre acabam achando um jeito de encontrar nossos corpos negros.”

Talvez a questão levantada por essa observação pungente não seja a de ter que escolher entre implementar soluções tecnológicas para os problemas de saúde ou abordar questões históricas de desigualdade e racismo, mas como as prioridades são definidas e, mais importante, como a saúde é entendida. Afinal de contas, um “mundo saudável” não é apenas aquele em que as pessoas não sofrem os efeitos nocivos dos vírus da dengue, Zika ou chikungunya em seus corpos, mas também um mundo em que as pessoas não precisam viver sob o som de metralhadoras e helicópteros da polícia.

Situar [placing] mosquitos

Situar [placing] mosquitos—ou seja, colocar esses insetos em lugares, posições e contextos específicos—demonstra como até mesmo uma única espécie pode estar envolvida em diferentes narrativas, debates, lutas e agendas e como, concomitantemente, esses diferentes enquadramentos do A. aegypti moldam as percepções e interações multiespécies, em especial os esforços de controle vetorial. Para entender o lugar dos mosquitos, eu me baseio em vários antropólogos, geógrafos e outros cientistas sociais que há muito tempo descrevem como o “lugar” não é limitado, estático nem singular, mas um processo social, político, histórico e desigual que está sempre mudando e em construção. A presença do A. aegypti e de arboviroses no Brasil, ou em qualquer parte do mundo, não pode ser dissociada das histórias que moldam esses ambientes e sociedades. O antropólogo Alex Nading (2014) define essas conexões em termos da “política do emaranhamento,” os complexos nós de pessoas, mosquitos, meio ambiente e práticas sociais, culturais e médicas.

Ao descrever esses vários entendimentos do A. aegypti, uma espécie notória por seu papel na transmissão de vírus patogênicos, mostrei como é importante examinar as maneiras pelas quais lugares criam mosquitos e mosquitos criam lugares. Esse texto também é um lembrete de que qualquer projeto que possa considerar a eliminação de mosquitos, ou qualquer outro esforço para lidar com arboviroses, deve refletir sobre quem está implementando o projeto, onde e como ele está sendo desenvolvido, quem é afetado por ele e quais são as motivações/apoio para a escolha do projeto. Situar—e, consequentemente, o que é considerado um “mundo saudável”—é importante quando se considera o lugar dos mosquitos.[3]

Notas

[1] Tradução por João Bardy (Maio de 2024), originalmente publicado no blog Passagens, organizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

[2] Outras estratégias incluem mosquitos geneticamente modificados, transgênicos ou geneticamente dirigidos, bem como mosquitos irradiados.

[3] Nota do tradutor: Os processos descritos por Luísa Reis-Castro continuam profundamente atuais. O agravamento da crise climática, assim como a pandemia de Covid-19, posteriores a escrita do texto, chamam atenção para a urgência do tema, assim como ressalta as propostas de enfrentamento a estas crises devem ser refletidas não só de maneira técnica, mas também de maneira política. Um dos maiores méritos do texto é a forma como ele convida a imaginar-se vivendo com os mosquitos e não contra eles.

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) publicou nota em fevereiro deste ano alertando que em 2024 teríamos a pior epidemia de dengue já registrada no país. Em Março, a Fio-Cruz afirmou que “A dengue está de volta.” Refletir sobre as lutas passadas travadas contra o A. Aegypti ressalta como a linguagem e, consequentemente, a percepção sobre estas epidemias ainda permanece a mesma. As piores epidemias de nosso tempo ainda devem acontecer dadas as tendências e elas continuam a ser descritas como uma novidade, apesar de serem um processo sistêmico. O Mosquito ainda é o inimigo, indesejável. Esta ofensiva não tem se mostrado como a mais eficaz, e as mudanças climáticas favorecem cada vez mais a reprodução do mosquito. Mudar a maneira como pensamos sobre o A. aegypti pode nos levar a imaginar soluções novas para velhos problemas.

Referências

Lira, Luciana Campelo, Fernanda de Souza Meira e Roberta Bivar C. Campos. 2018. “Tensões e (Re)Elaborações Sobre Gênero e Deficiência No Debate Sobre Aborto: Reflexões Etnográficas No Contexto Da Síndrome Congênita Do Zika Vírus.” Trabalho apresentado na 31ª Reunião Brasileira de Antropologia (RBA), Brasília, dezembro.

Lopes, Gabriel, e Luísa Reis-Castro. 2019. “Um vetor em (re)construção: A History of Aedes Aegypti as Mosquitoes That Transmit Diseases in Brazil”. Em Framing Animals as Epidemic Villains, editado por Christos Lynteris, 147-75. Londres: Palgrave Macmillan.

Löwy, Ilana. 2005. Vírus, Mosquitos e Modernidade: A Febre Amarela No Brasil Entre Ciência e Política. Traduzido por Irene Ernest Dias. [2001]. Vol. 23.

Maia, Túllio Dias da Silva. 2020. “A luta contra o mosquito: Other-than-Vector Ecologies in a ‘ZikaFree’ Brazilian Sertão.” Somatosfera: Ciência, Medicina e Antropologia – Série Histórias do Zika. 2020.http://somatosphere.net/2020/mosquito-struggle-zika.html/. Acessado em 2 de março de 2020.

Nading, Alex M. 2014. Mosquito Trails: Ecology, Health, and the Politics of Entanglement [Trilhas de Mosquitos: Ecologia, Saúde e a Política do Emaranhamento]. Berkeley: University of California Press.

Nascimento, Abdias do. 1989. Brasil, Mistura ou Massacre? Essays in the Genocide of a Black People [Ensaios sobre o Genocídio de um Povo Negro]. Dover, MA: Majority Press.

Pires-Alves, Fernando Antônio, Carlos Henrique Assunção Paiva, and Nísia Trindade Lima. 2018. “In the Baixada Fluminense, in the Shadow of the ‘Sphinx of Rio’: Popular Struggles and Health Policies at the Dawn of the SUS.” Ciência & Saúde Coletiva 23 (6): 1849-58.

Stepan, Nancy Leys. 1991. The Hour of Eugenics : Race, Gender, and Nation in Latin America. Ithaca: Cornell University.