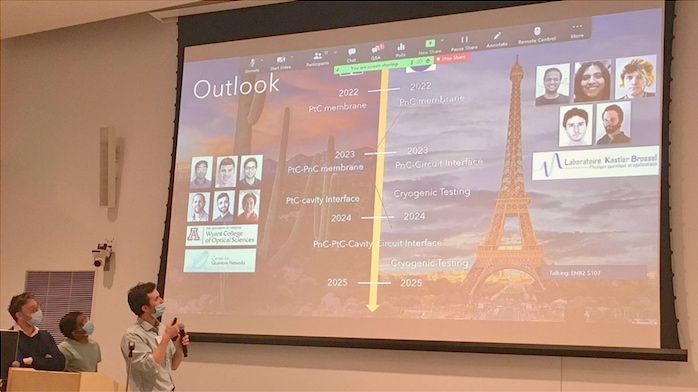

C’est la fin du mois de mars 2022 et, comme toujours, le temps est radieux à Tucson, en Arizona. Mais une grande réunion rassemble un groupe binational à l’intérieur d’un bâtiment climatisé du campus. Pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19, des scientifiques français du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ont pu venir rencontrer leurs homologues de l’Université d’Arizona (UA), pour célébrer le lancement d’un partenariat entre les deux institutions, qui a débuté officiellement en 2021. Grâce à ce partenariat, les deux parties souhaitent favoriser des recherches collaboratives et complémentaires, notamment sur le thème de l’environnement. L’un des points forts de cette collaboration est la perspective de projets conjoints faisant usage d’un laboratoire appelé « Biosphère 2 ».

Fig. 1: Photo de la conférence de lancement UA-CNRS à Tucson, mars 2022. Image du CNRS, utilisée avec permission.

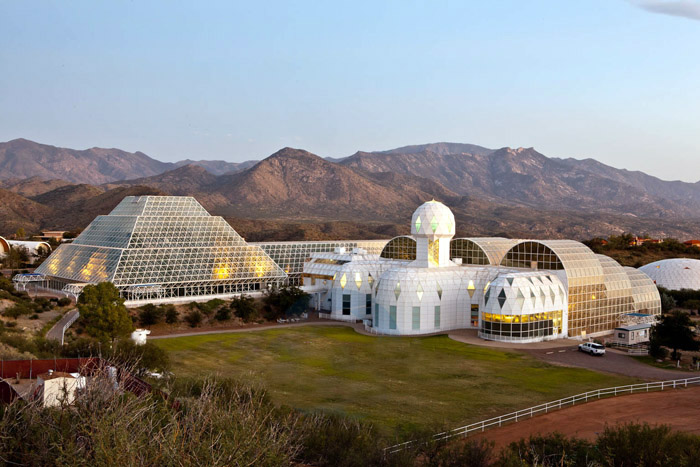

Biosphère 2 (B2, voir Fig. 2) est une infrastructure impressionnante en forme de dôme aux allures de science-fiction située à Oracle, à une heure de route de Tucson dans le désert de l’Arizona, où des scientifiques-entrepreneurs ont tenté dans les années 1980 de reconstituer une biosphère minimale et d’y faire vivre huit humains pendant deux ans. Il s’agit d’une véritable tentative de maintien de la vie humaine dans un dôme fermé reconstituant plusieurs biomes tels qu’un petit océan, une forêt tropicale humide, une savane et une mangrove, ainsi que des habitats humains et une ferme. Le nom même de « Biosphère 2 » indiquait l’intention de ses fondateurs de construire une version laboratoire de Biosphère 1, c’est-à-dire de la planète Terre. Depuis 2009, l’installation a été reprise par l’université d’Arizona et a été utilisée pour la recherche sur des biomes individuels plutôt que comme un système de support de vie complet avec des missions humaines.

Fig.2 : Biosphère 2, à Oracle AZ. Image du Johndedios (CC BY 3.0).

Lors d’une visite du site avec la délégation du CNRS, Régis Ferrière, écologue évolutif et directeur adjoint du France-Arizona Institute for Global Grand Challenges, qui vient d’être inauguré, souligne la possibilité d’expérimentations croisées avec les écotrons français. Les écotrons sont des installations expérimentales en sciences écologiques, qui contrôlent les paramètres environnementaux par le biais du confinement. Que ce soit en région parisienne ou à Montpellier (où sont basés les deux écotrons français – voir Fig. 3), les écologues utilisent ces laboratoires pour contrôler et suivre divers paramètres environnementaux, tels que la température, l’humidité, la concentration en CO₂ ou la pression atmosphérique.

Fig.3a: Ecotron d’Île-de-France. Image du CNRS, utilisée avec permission.

Fig. 3b: Ecotron Montpellier. Image du CNRS, utilisée avec permission.

Biosphère 2 et les écotrons sont des cousins éloignés, des parents en quelque sorte, reliés par une plus large généalogie de la pensée scientifique sur les « écosystèmes ». Et ils le sont encore plus étroitement par les travaux de Régis Ferrière : Le Pr Ferrière a participé au lancement de l’écotron d’Île-de-France (près de Paris) dans le cadre de son affiliation à temps partiel à une université française, tout en travaillant avec des collègues de Biosphère 2 dans le cadre de son poste de professeur à l’université d’Arizona. On pourrait aller jusqu’à dire que les deux installations sont jumelles – à la fois jumelles artificielles d’écosystèmes « naturels », mais aussi l’une de l’autre. Et ce, non seulement en vertu de leurs généalogies communes de mondes fermés (Kallipoliti, 2018) et d’installations de type -tron (Munns, 2017, par exemple les phyotrons), mais aussi grâce à leur jumelage actif par le biais de partenariats institutionnels.[1]

En tant qu’anthropologue français réalisant une ethnographie aux États-Unis[2] , un tel jumelage ne pouvait qu’entrer en résonance avec un plus long imaginaire de l’Amérique en tant que jumelle utopique du Vieux Continent (voir Fig. 4). Combien de villes s’appellent « Nouvelle [Insérez votre ville européenne préférée] » ? S’il y a beaucoup à dire sur Biosphère 2 en tant que jumelle artificielle de Biosphère 1, les collaborations entre la France et l’Arizona m’ont amené à m’intéresser à la mesure dans laquelle l’Université d’Arizona pourrait devenir « New CNRS ». Dans cet article, je souhaite illustrer quelques-unes des orchestrations socio-techniques qu’un tel processus de jumelage implique, en soulignant comment la définition expérimentale d’un écosystème se voit façonnée au fil du processus de traduction.

Le logo de « Biosphère 2 » reprend clairement la forme des Amériques. Image de l’Université de l’Arizona, utilisée avec permission.

D’Oracle, AZ à Saint-Pierre-lès-Nemours, IdF

Peut-être qu’Oracle, en Arizona, et Saint-Pierre-lès-Nemours, une petite ville de la région Île-de-France (IdF), devraient devenir des villes jumelles, à l’instar de Lyon et de Milan. En effet, un nombre surprenant de personnes originaires de ces deux localités insoupçonnées ont traversé le monde pour se rendre dans l’autre ville à dessein. C’est le cas de Lisa, une étudiante en master d’hydrologie de l’université d’Arizona, qui est arrivée à l’écotron d’Île-de-France par une journée pluvieuse de novembre 2023, avec sa valise aux motifs de la tour Eiffel remplie de matériel électronique provenant de Biosphère 2. Lisa a été envoyée en France dans le but d’aider à mener une expérience testant au sein de l’écotron – avec plus de précision et de capacités de contrôle – un sous-processus d’une expérience hydrologique plus large entreprise au niveau du “Landscape Evolution Observatory” de Biosphère 2 (LEO – voir Fig. 5). La mission de Lisa, après avoir réalisé que Saint-Pierre-lès-Nemours n’était pas exactement l’endroit où Emily in Paris avait été tourné, était de réassembler une pièce importante : un système d’échantillonnage hydrique automatisé utilisé dans le cadre de la grande expérience LEO, afin qu’il corresponde à l’infrastructure de l’écotron d’Île-de-France.

Fig.5a: Landscape Evolution Observatory (LEO) de B2. Image de l’Université de l’Arizona, utilisée avec permission.

Fig.5b: Landscape Evolution Observatory (LEO) de B2. Image de l’Université de l’Arizona, utilisée avec permission.

Cette opération a nécessité une véritable fusion de matériels et d’expertises afin de rendre les deux infrastructures inter-opérables. Selon la page Wikipédia (anglophone) consacrée à ce terme, l’interopérabilité est « la caractéristique d’un produit ou d’un système à fonctionner avec d’autres produits ou systèmes ». « Si le terme a d’abord été défini en lien avec les technologies de l’information ou les services d’ingénierie des systèmes afin de permettre l’échange d’informations », poursuit l’article, « une définition plus large prend en compte les facteurs sociaux, politiques et organisationnels qui ont un impact sur les performances entre systèmes ». À quoi tient l’interopérabilité entre LEO et l’écotron ? Comment faire en sorte que les outils d’un continent fonctionnent sur un autre ?

Il ne s’agissait pas seulement d’aligner les capacités techniques, mais de procéder à un ajustement épistémologique complet. Le défi n’était pas de simplement de copier les dispositifs LEO dans l’écotron, mais de faire en sorte que ce dernier soit déjà suffisamment modulaire pour inclure la recherche hydrologique, ce qui n’était pas vraiment le cas jusqu’alors. Pour ce faire, et au prix de nombreux tâtonnements, Lisa a dû comprendre comment faire des allers-retours entre John – électronicien à B2 – et Romain – doctorant en biogéochimie à l’écotron – qui lui-même faisait le lien avec les ingénieurs techniques locaux pour établir une médiation avec Lisa. John a expliqué à Lisa le fonctionnement des échantillonneurs automatiques ; Lisa a expliqué cette logique à Romain, son homologue scientifique (au-delà de leurs différences disciplinaires) ; et Romain a traduit le cahier des charges aux ingénieurs grâce à leur compréhension commune du fonctionnement de la station.

De son côté, la partie américaine du consortium a contribué à l’interopérabilité de l’installation LEO en expédiant du sol LEO à Saint-Pierre-lès-Nemours. La question du transport du sol LEO a été discutée dès les premières réunions Zoom entre les deux équipes. Le personnel de Biosphère 2 a essayé de se souvenir de la manière dont les échantillons avaient été envoyés la fois précédente, en 2008, mais il n’a pas pu retrouver la documentation correspondante. Le responsable de LEO, David, a donc organisé la logistique, coordonnant l’emballage du sol de LEO dans deux grandes caisses en bois et la livraison à l’écotron via le port du Havre. Bien qu’apparemment anodine, l’une des opérations d’interopérabilité qu’il a effectuées consistait à s’habituer à la sémantique postale et douanière française – un processus de conversion qui n’allait manifestement pas de soi, étant donné le temps que le directeur de l’écotron a dû investir par la suite pour que le colis soit effectivement récupéré à la douane du Havre et livré à Saint-Pierre-lès-Nemours. En résumé, dans le cadre de la coopération transatlantique, ce n’est pas seulement le matériel technique de LEO qui a dû fusionner avec l’écotron, mais aussi les substrats expérimentaux de l’installation d’origine.

Ici, la définition expérimentale d’un écosystème se produit précisément à l’ « interface » à laquelle les ingénieurs font référence lorsqu’ils traitent de l’interopérabilité. Face à la multiplicité des pratiques expérimentales, l’écosystème devient ce que Lisa et ses collègues en font au fur et à mesure que l’expertise et les choix socio-techniques traversent l’Atlantique. Il n’existe pas d’écosystème pur, mais – pour paraphraser Annemarie Mol (2002) – un Ecosystème Multiple, étonnamment situé à l’intersection du jumelage de différentes pratiques de composition d’écosystèmes. L’air de famille émerge d’une certaine grammaire reliant les différents sites, l’interopérabilité étant celle dont j’ai été témoin entre Oracle et Saint-Pierre-lès-Nemours. Ici, le Nouveau et l’Ancien Continent n’existent que l’un par rapport à l’autre. LEO et l’écotron ne sont pas des compréhensions différentes d’un objet appelé « écosystème » a priori. Il n’y a pas de Biosphère 2, ni de Biosphère 1 qui serait mimée, mais seulement une Biosphère 1 ½.

New Moscow

En avril 2022, j’ai pris l’avion depuis Tucson pour rejoindre la ville de Moscou. Oh, pardon, Moscou, Idaho – au nord-ouest des États-Unis – pour être plus précis. Moscou abrite l’université de l’Idaho, où deux scientifiques, Sean et Isaac, avaient peu de temps auparavant collecté des fonds grâce à une subvention de la National Science Foundation (NSF) pour la mise en œuvre d’un équipement de taille intermédiaire. Sean et Isaac connaissaient les écotrons européens depuis un certain temps, et ils avaient vu dans la subvention de la NSF une occasion de développer un écotron au sein de leur université. Leur écotron serait différent de ses homologues dans la mesure où il porterait sur un domaine spécialisé de la science des sols : les sols profonds (voir Fig. 6). Lorsque j’ai rencontré pour la première fois les collègues du Deep Soil Ecotron (DSE), Isaac m’a expliqué qu’ils « voulaient se positionner comme le pôle américain des écotrons ». Qu’est-ce que cela signifie d’être un pôle au sein du réseau des écotrons ? Que suppose la construction d’une installation qui prétend étudier les systèmes écologiques de manière exhaustive, tout en devant la situer – et même réfléchir activement à sa conception – par rapport à d’autres installations écosystémiques « miniatures » ?

Fig.6: Image du prototype du Deep Soil Ecotron de l’Université de l’Idaho. Image du Deep Soil Ecotron, utilisée avec permission.

Je m’étais rendu chez Isaac et ses collègues à l’université de l’Idaho parce que j’étais intéressé par les décisions qui étaient prises aux premiers stades de la conception d’un écotron. Mais cette notion de « hub » m’a amené à m’intéresser à la mesure dans laquelle la production de connaissances par une infrastructure de contrôle des systèmes écologiques est une fois de plus située géographiquement et socialement. Et ce, dans le cas présent, à travers une modalité par laquelle la volonté de souscrire à la catégorie nouvellement conçue d’ « écotron » implique un façonnage analogique de chaque installation par rapport aux autres. En outre, lorsque Isaac m’a annoncé que Sean, quelques autres co-investigateurs et lui-même se rendraient en Europe pour visiter les écotrons existants afin d’en tirer des enseignements, j’ai été d’autant plus intéressé par le processus par lequel le Deep Soil Ecotron serait conçu en analogie avec les écotrons européens.

Ainsi, pendant 15 jours en avril 2023, Sean, Isaac et moi nous sommes retrouvés en Europe, aux côtés de Dan, ingénieur technique du DSE, et de deux autres collègues du conseil scientifique du DSE. Ensemble, nous avons visité certains des écotrons européens où je m’étais déjà rendu. De Leipzig à Hasselt, en passant par Montpellier et Saint-Pierre-lès-Nemours, mes collègues moscovites ont affiné les contours de ce que leur installation devait conserver des modèles existants, mais aussi là où elle devrait s’en démarquer et innover.

Dans ce contexte, la construction d’un écotron ne concerne pas seulement l’infrastructure elle-même, mais aussi son positionnement analogique au sein d’un réseau global d’installations similaires. Le DSE doit trouver un équilibre entre son objectif de recherche unique et géographiquement ancré et les attentes placées en lui en tant que nouvelle itération dans la typologie écotron. Ce mode analogique de production de connaissances – où chaque nouvel écotron devient une version de l’idée plus large d’« écotron » – stabilise et modifie à la fois le concept de recherche écosystémique. En fin de compte, ici aussi, il n’y a pas d’écosystème pur que les installations expérimentales viendraient jumeler. Les « écosystèmes » expérimentaux émergent de la relation entre les installations. Le cas du DSE montre comment les écosystèmes sont définis de manière relationnelle, non seulement par l’interopérabilité (comme avec LEO), mais aussi par des définitions toujours analogiques : l’idée d’ « écosystème » se situe au point de rencontre d’instanciations totalement interdépendantes par diverses installations expérimentales réparties sur plusieurs continents.

Ornithorynque

Lors d’une présentation à Paris en septembre 2024, l’anthropologue environnementale américaine Cymene Howe a suggéré d’institutionnaliser les « villes sœurs de l’Anthropocène » – en jumelant des lieux dont le destin est lié par le changement climatique, comme l’Islande et Le Cap, ou le Groenland et Honolulu, où l’eau fond pour s’écouler de l’un vers l’autre. Dans le même ordre d’idées, j’ai soutenu ici que nous devrions suivre non seulement l’eau, mais aussi l’expertise et les échantillonneurs automatiques afin de comprendre comment les Écosystèmes Multiples sont définis de manière pluraliste à travers les collaborations transatlantiques de scientifiques et d’ingénieurs produisant des connaissances écologiques en temps de crise environnementale.

Or, alors que le financement de la science est dramatiquement menacé aux États-Unis, qui sait combien de temps les écosystèmes continueront à trouver leur définition de part et d’autre de l’océan. En France aussi, « We Stand Up for Science ».

Fig. 7: Photo (par l’auteur) de la marche Stand Up for Science France à Paris, le 7 mars 2025.

Je ne peux donc qu’exprimer ma gratitude pour la chance qui m’a été donnée d’écrire ce billet sur le blog Ornithorynque, dans une volonté de favoriser davantage les échanges anthropologiques entre les communautés nord-américaines et francophones. J’espère vous rencontrer en grand nombre à la conférence AAA in New Orléans (!).

[1] Il est à noter que les écotrons français n’ont pas été explicitement conçus en référence à B2, même si le modèle a pu être présent dans l’esprit du Pr Ferrière.

[2] La bourse par laquelle mon projet de doctorat a été financé a été conçue conjointement avec le Pr Ferrière et était elle-même axée sur la comparaison de ces systèmes écologiques fermés.

[3] Conceptuellement, les ingénieurs font la distinction entre « interopérabilité » et « compatibilité » – cette dernière étant une notion plus restreinte concernant la capacité de deux entités à fonctionner ensemble (par exemple, un logiciel de traitement de texte pouvant lire des documents au format .odt), tandis que la première implique la création d’un standard pour les interfaces des objets, indépendant de toute innovation propre à l’entité en ce qui concerne la fonction « intrinsèque » de l’objet (par exemple, la mise en place de prises USB-C pour tous les appareils informatiques et les smartphones). À cet égard, le processus d’interopérabilité entre LEO et l’écotron est effectivement plus qu’une question de compatibilité, ce qui, en termes sociologiques, reviendrait à une traduction entre les mêmes phénomènes encodés dans des langues différentes, de manière quelque peu unidirectionnelle ; ou encore ce que Latour (1991) appellerait le « calibrage » d’un système par rapport à l’autre. L’interopérabilité n’est pas non plus une commensurabilisation ou une normalisation, au sens où elle génère quelque chose de commun à partir de la fusion d’entités différentes, car deux écotrons ne sont pas encore suffisamment différents pour que la notion de commensurabilité ait un sens. L’interopérabilité est également plus forte que la simple harmonisation entre entités, comme deux pays qui adaptent et harmonisent leurs politiques fiscales pour leurs résidents qui sont citoyens de l’autre pays ; elle est plus forte dans le sens où les deux entités coopèrent pour produire une science commune.

Cet article a été organisé par le rédacteur collaborateur Adair Steig.

Réferénces

“Interoperability.” Wikipedia, The Free Encyclopedia. Last modified August 30, 2024. Accessed August 30, 2024. https://en.wikipedia.org/wiki/Interoperability.

Kallipoliti, L. The Architecture of Closed Worlds. Zürich: Lars Müller Publishers, 2018.

Latour, B. We have Never been Modern. Cambridge: Harvard University Press, 2011.

Mol, A. The Body Multiple: Ontology in Medical Practice. Durham: Duke University Press, 2002.

Munns, D. P. D. Engineering the Environment: Phytotrons and the Quest for Climate Control in the Cold War. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 2017.