Статья переведена Светланой Бородиной.

Деревня Иитате, расположенная в префектуре Фукусима, типична для сельских японских деревушек. Здесь можно увидеть большие пахотные земли, упирающиеся во внушительные горы, которые сияют ослепительным изумрудно-зеленым цветом. Иитате идеально вписывается в открыточный образ сельской Японии, который возникает у многих туристов, с одной лишь разницей: среди зеленых полей находится более полутора миллионов пластиковых пакетов, наполненных радиоактивной загрязненной почвой. Ряды черных пластиковых пакетов, нагроможденных друг на друга, образуют пирамиды, похожие на пирамиды майя, насколько хватает глаз.

Ряды черных пластиковых пакетов в Иитате. Фото автора.

Эти мешки – результат проекта радиоактивной дезактивации, запущенного японским правительством после ядерной катастрофы на Фукусиме. До этой катастрофы Фукусима была малоизвестным регионом на северо-востоке Японии. Однако 11 марта 2011 года название Фукусима вошло в историю, заняв свое место рядом с Чернобылем и островом Три-Майл.

Когда я впервые ступил на землю Иитате весной 2016 года, с момента катастрофы прошло пять лет. Принудительная эвакуация граждан была недолгой, поскольку японское правительство приняло политику репатриации в бывшие запретные зоны. Первыми гражданами, которые охотно вернулись, были пожилые фермеры, для которых Иитате была “родной землей”, понятие, которое японцы называют “фурусато”. Таков был опыт г-на Танака (псевдоним), 67-летнего фермера, который вернулся в Иитате, чтобы выращивать цветы в своих теплицах. Как он однажды объяснил: “Это место, где я родился. Я всегда хотел вернуться в это место. Увидеть восход солнца, увидеть луну ночью. Видеть голубизну неба Иитате…”. В японском языке “фурусато” – это понятие, пропитанное ностальгическими чувствами по родному городу, и я видел, что г-н Танака был очень рад вернуться в свой фурусато. Но, в отличие от г-на Танаки, мой опыт пребывания в Фукусиме был иным. В конце концов, Иитате не был моим фурусато, и хотя это место имело свои прелести, мое пребывание здесь также было пронизано страхом, что радиация негативно скажется на моем здоровье.

Оранжерея Танака. Фото автора.

В этой связи значимая часть моей этнографии была сформирована благодаря моему собственному опыту взаимодействия с опасностью радиоактивности. Я помню конкретное событие, которое позже заставило меня задуматься о позиции исследователя в изучении ядерных катастроф.

Весной 2016 года меня пригласили понаблюдать за работой восстановления Фукусимы, в основном фермеров, пытающихся возродить социокультурную жизнь своего региона. В 5:30 утра меня поднял с постели Масаюки (псевдоним), которому нужна была моя помощь для ремонта в их центре. Там мы начали двигать старые доски, в результате чего в воздух поднялся туман из частиц древесины. Вид тумана заставил меня забеспокоиться: “Что если я вдохну эти частицы? Они радиоактивны? Почему я не взял с собой маску, это опасно? Каков уровень радиации? Где мои перчатки…” Когда я посмотрел на пыль, покрывавшую мою одежду, я почувствовал раздражение и тревогу, таким образом, став пленником мира радиации. Похожий случай произошел, когда Масаюки наполнил свою тыкву водой из природного источника. “Если ты хочешь пить, можешь пойти и попить воды, она чистая (кирей)”, – сказал он мне. Я был ошеломлен этим предложением. В голове крутилось множество мыслей: действительно ли она безопасна, как мне следует понимать японское слово “кирей”, означает ли оно “свежая” или “незагрязненная”? В конце концов, я сделал небольшой глоток и почувствовал беспокойство, задаваясь вопросом: “А что если?” Масаюки, в свою очередь, пил воду в больших количествах без видимого беспокойства.

Табличка с указанием уровня радиации в Фукусиме. Фото автора.

Этот опыт помог мне понять, что жить в состоянии хронической тревоги из-за потенциальных негативных последствий невидимого вреда для здоровья нельзя. Именно такие моменты “а что если” – невозможность четко определить степень риска – были самыми изматывающими. В связи с этим я заметил, что сами жители деревни редко говорили о возможных неблагоприятных последствиях радиации для здоровья. Мы с Масаюки никогда не обсуждали здоровье, а вместо этого говорили о природе Иитате, названиях местных заводов или о различных хижинах, которые нужно было починить. Через несколько дней я перестал думать о радиации, так как эти думы меня физически выматывали.

Когда я вернулся с полевого исследования, друзья, коллеги и члены семьи спрашивали, не боялся ли я за свое здоровье. Конечно боялся, но я также понимал, что страх – это роскошь, которую многие люди не могут себе позволить. Хотя я боялся ненужного облучения, в итоге я написал эту статью в комфортной обстановке у себя дома. Этот опыт заставил меня задуматься об этике этнографии и разнице между пребыванием в поле в качестве этнографа и жизнью там в качестве резидента. Размышления о радиационной опасности для меня, молодого белого мужчины, были иными, нежели для фермера, который дорожит землей, передаваемой из поколения в поколение. Этот опыт помог мне понять, что этнограф должен быть осторожен с предвзятостью при составлении рассказов о жизни других людей из первых рук. Что еще важнее, этот опыт помог мне понять, что не каждый хочет, чтобы его жизнь после Фукусимы была описана через “телесно-ориентированные нарративы ущерба” (Murphy 2017, 496). Для некоторых существуют формы вреда, превосходящие воздействие радиации, и дискурсы жертвенности не помогают таким людям, как г-н Танака, продолжать жить дальше.

Табличка “Счастливая Фукусима” на железнодорожной станции. Фото автора.

В этом русле многие этнографии ядерной жизни все чаще представляют собой исследования, которые выходят за рамки тропов виктимизации и поврежденной биологии. Этот “поствиктимизационный” подход набирает обороты в антропологии. Например, в статье “Конструирование риска и устойчивость Фукусимы после аварии на АЭС” антрополог Йоко Икеда утверждает, что представление Фукусимы как ядерной бесплодной земли создает множество трудностей для местного населения (2013). Как она объясняет:

Все, с кем я разговаривала на Фукусиме летом 2011 года, испытывали своего рода стресс, думая о радиации в своей повседневной жизни. Тем не менее, многие жители Фукусимы проявили стойкость, таким образом уравновешивая беспокойство по поводу радиации и продолжая жить повседневной жизнью. Живя в Фукусиме, я была свидетелем всевозможных усилий по восстановлению экономического и социального здоровья, поддержанию сельского хозяйства, туризма и других видов бизнеса, несмотря на серьезное воздействие fūhyō higai (“ущерб от вредных слухов”). Я очень надеюсь, что Фукусима оправится от катастрофических событий 2011 года, и сейчас очевидно, что этот процесс уже идет полным ходом”. (2013, 171)

Аналогичным образом, в комментарии для журнала Critical Asian Studies за 2021 год Рё Моримото рассматривает, “как дискурс, сосредоточенный на радиационном ущербе, наносил и продолжает наносить ущерб жителям, подрывая их надежды вернуться на свои земли и восстановить личные, социальные и духовные связи”. Опираясь на понятие Евы Так о “приостановке ущерба”, которое противоречит “исследованиям, направленным на документирование боли и сокрушения людей, чтобы привлечь власть имущих к ответственности за их угнетение” (2009, 409), Моримото призывает “приостановить радиологический ущерб, чтобы исследовать “Фукусиму” иначе, чем ее представляли и развлекали”. В целом, призыв Моримото сопротивляется воспроизводству дальнейших представлений о виктимизации, идя вразрез с “многократно рассказанными историями о “ядерной жертве”, которые часто подчеркивают ущерб здоровью и неопределенность жизни в облученной среде.

В антропологии это первоначальное внимание к тому, что Моримото называет “ядерной виктимностью”, не особенно удивительно. Оно берет свое начало в “романтике сопротивления” (Abu-Lughod 1990), которая характерна для этнографий катастроф, кризисов здоровья и экологических катастроф. В этом фокусе наблюдается тенденция противопоставлять борьбу жертв и точку зрения корпораций-загрязнителей. Вслед за Джорджем Маркусом, я понимаю это как форму этнографии, которая обычно показывает “влияние крупных событий и больших систем на повседневную жизнь тех, кого обычно изображают жертвами […]” (1986, 168). Поствиктимизационный поворот в ядерной антропологии как раз противостоит этой близорукости вокруг дискурсов виктимности. Действительно, он гуманизирует индивидуальные реакции и заставляет антропологов переосмыслить понятие виктимности.

В то же время, меня по-прежнему беспокоят потенциальные ловушки, связанные с этим поворотом, тем более, что он, похоже, станет одной из основных оптик, через которую будут проводиться ядерные исследования в будущем. Я отношу эти подводные камни к двум категориям: возврат к культурному релятивизму и поглощение этой работы государственными акторами и ядерными лобби.

Во-первых, поворот к поствиктимизации особенно полезен для описания жизни в облученной среде. Он объясняет, почему некоторые люди решили остаться на Фукусиме, несмотря на загрязнение и трудности. Он особенно хорошо подходит для изучения внутренней логики пострадавших людей, например, как любовь к своему фурусато берет верх над опасениями по поводу радиации. Это привносит более глубокое чувство места, столь необходимое в ядерных исследованиях. В то же время, подчеркивание этой внутренней логики не должно происходить за счет внешней критики со стороны антрополога. Например, следуя понятию “срочной этнографии” (Slater 2013), которая представляет собой неосуждающий процесс сбора, архивирования и записи информации о катастрофе 3/11 в Японии, созданной голосами самих жертв, Икеда в конечном итоге утверждает, что “чувство риска у людей относительное” и что люди на Фукусиме “сами решили, где заканчивается опасность и начинается безопасность” (2013, 170). Воздерживаясь от суждений о выборе граждан после этой катастрофы, Икеда устанавливает оба дискурса виктимизации и невиктимизации в симметричную плоскость: риск относителен, как и чувство виктимности.

В поствиктимизационном повороте такая концептуализация риска и виктимности как субъективных представляется мне весьма проблематичной, поскольку она возвращает антропологию к культурному релятивизму, который рассматривает все точки зрения как равные. Потенциальным следствием такого релятивизма является то, что антропологи, занимающиеся ядерной проблематикой, будут по-прежнему некритично подходить к составлению отчетов, освещающих формы структурного вреда, которые в первую очередь приводят к ядерным катастрофам, делая при этом катастрофы, вызванные капитализмом, простительными, чтобы позволить людям жить дальше. Однако не менее важно обратить внимание на то, как нарративы виктимизации, безопасности или опасности формируются более крупными глобальными системами, которые влияют на некоторые практики и дискурсы граждан. Например, на знания о ядерных проблемах сильно влияют военная тайна, правительственная пропаганда, сговор с энергетическим лобби, научные противоречия или неолиберальная политика, и это лишь некоторые факторы. К сожалению, эти более широкие факторы действуют, препятствуя политике виктимизации после большинства ядерных катастроф. Поэтому задача ядерных этнографий – критически исследовать, как эти внешние факторы влияют на чью-либо агентность и дискурсы о виктимизации. То, что говорят и делают пострадавшие индивиды, не является простым результатом их свободной воли (например, риск относителен), но в равной степени формируется проявлениями власти, которые выходят далеко за рамки конкретных событий или местностей. Релятивистский подход в рамках поствиктимизационных поворотов рискует оказаться слепым к таким властным играм.

Во-вторых, поворот к поствиктимизации уже поощряется государствами, ядерными лобби и регулирующими агентствами, которые не хотят, чтобы политика виктимизации когда-либо возникала после ядерных инцидентов. Например, японское государство в годы, последовавшие за 2011 годом, прежде всего, проводило политику возрождения. К сожалению, эта политика часто приводила к игнорированию негативного воздействия малых доз радиации на здоровье, давлению, заставляющему замолчать критические голоса, выбору экспертов в области коммуникации рисков, информационной пропаганде, перезапуску атомных электростанций и сокращению финансовой поддержки многих эвакуированных (см. Polleri 2020, 2021; Asanuma-Brice 2021). Этот поворот также поддерживается ядерными и радиологическими научными сообществами, для которых катастрофа помешала возрождению атомной энергетики, известному как “ядерный ренессанс” (Gordon 2011). Следовательно, многие научные сообщества пытались расширить возможности людей через нормативное видение радиационного риска и восстановления, которое игнорирует виктимизацию (и, очевидно, компенсацию). Поствиктимизационный поворот может не исследовать, кто или что получает реальные возможности от этих нарративов. Зачастую расширение прав и возможностей граждан за пределами тропов виктимности является средством перекладывания ответственности за обеспечение безопасных условий жизни на плечи пострадавших граждан (Polleri 2019).

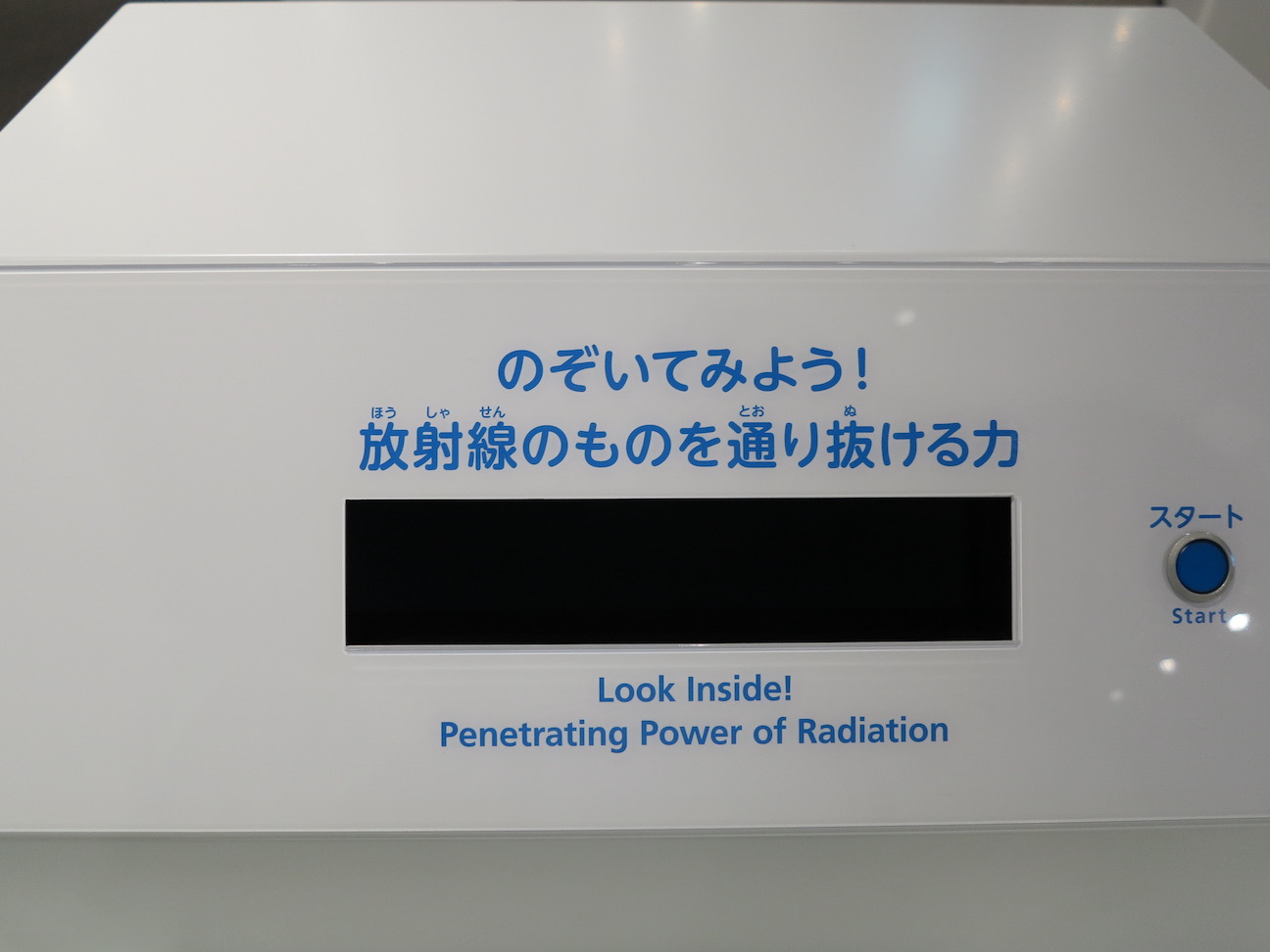

В Японии создаются центры, помогающие бывшим жертвам жить с радиацией. Фото автора.

Следует отметить, что академический подход к этому повороту различен. Например, Моримото предостерегает ученых от слепого “прославления и оправдания” жизни в условиях остаточной радиации, а Мерфи напоминает нам, что “химические отношения являются расистскими, вредными и даже смертельными […]” (2017: 499). Тем не менее, я согласен с недавней критикой Дэвида Бонда о том, что часть призывов к приостановке исследований, основанных на ущербе, кажется “пересекается с глубокими инвестициями нефтехимической и ископаемой топливной промышленности в то, чтобы сделать реальные повреждения от их деятельности невидимыми” (2021: 400). Что касается ядерных исследований, то эта кооптация уже началась в сетях, организациях, семинарах и конференциях, которые способствуют сотрудничеству между социальными учеными и ядерными акторами. Участвуя в некоторых из этих совместных начинаний, я могу подтвердить, что это “сотрудничество” часто бывает асимметричным, поскольку оно влечет за собой избирательный отбор материалов социальных наук, которые наилучшим образом отвечают их потребностям. К сожалению, этот поствиктимизационный поворот рискует стать крайне предвзятым по отношению к про-ядерному режиму, который пытается уменьшить так называемый иррациональный страх перед радиационными рисками, увеличить общественное принятие ядерных проблем, в то же время восстанавливая гражданскую устойчивость к промышленным инцидентам любой ценой. Хотя академический поворот к поствиктимизации привносит примечательные моменты в интеллектуальные дебаты, я рассматриваю этот шаг как дальнейший удар по независимости академического сообщества, которая и так крайне шаткая в ядерной сфере (Boncourt 2020). В качестве прогноза на будущее, суждено ли поствиктимизационному повороту быть кооптированным и в конечном итоге контрпродуктивным? Или же некоторые ученые смогут осторожно маневрировать в обратном направлении?

Список литературы

Abu-Lughod, Lila. 1990. The Romance of Resistance: Tracing Transformations of Power through Bedouin Women. American Ethnologist. 17(1): 41-55.

Asanuma-Brice, Cécile. 2021. Fukushima, dix ans après. Sociologie d’un désastre. Paris: Éditions de la Maison des sciences de l’homme.

Boncourt, Thibaud, et al. 2020/1. Que faire des interventions militaires dans le champ académique? Revue d’histoire. 145: 135-150.

Bond, David. 2021. Contamination in Theory and Protest. American Ethnologist. 48(4): 386-403.

Gordon, Julie. 2011. “Nuclear Renaissance could Fizzle after Japan Quake.” Reuters, March 13. Accessed from https://www.reuters.com/article/us-japan-quake-nuclear-analysis/analysis-nuclear-renaissance-could-fizzle-after-japan-quake-idUSTRE72C41W20110314 on March 3, 2020.

Ikeda, Yoko. 2013. The Construction of Risk and the Resilience of Fukushima in the Aftermath of the Nuclear Power Plant Accident. In Japan Copes with Calamity: Ethnographies of the Earthquake, Tsunami and Nuclear Disasters of March 2011, eds. Slater, David H., Brigitte Steger, and Tom Gill, 151-175. Bern: Peter Lang.

Marcus, George E. 1986. Contemporary Problems of Ethnography in the Modern World System. In Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, eds. Clifford, James and George E. Marcus, 168. Berkeley: University of California Press.

Morimoto, Ryo. 2021 “Ethnographic Lettering: ‘Pursed Lips: A Call to Suspend Damage in the Age of Decommissioning’,” criticalasianstudies.org Commentary Board, March 22. https://doi.org/10.52698/ASPR7364.

Murphy, Michelle. 2017. Alterlife and Decolonial Chemical Relations. Cultural Anthropology. 32(4): 494-503.

Polleri, Maxime. 2019. Conflictual Collaboration: Citizen Science and the Governance of Radioactive Contamination after the Fukushima Nuclear Disaster. American Ethnologist. 46(2): 214-226.

Polleri, Maxime. 2020. Post-political Uncertainties: Governing Nuclear Controversies in Post-Fukushima Japan. Social Studies of Science. 50(4): 567-588.

Polleri, Maxime. 2021. Radioactive Performances: Teaching about Radiation after the Fukushima Nuclear Disaster. Anthropological Quarterly. 94(1): 93-123.

Slater, David H. 2013. Urgent Ethnography. In Japan Copes with Calamity: Ethnographies of the Earthquake, Tsunami and Nuclear Disasters of March 2011, eds. Slater, David H., Brigitte Steger, and Tom Gill, 25-49. Bern: Peter Lang.

Tuck, Eve. 2009. Suspending Damage: A Letter to Communities. Harvard Educational Review. 79(3): 409-428.