Enquanto visitava a exposição do artista Xadalu Tupã Jekupé no Museu das Culturas Indígenas em São Paulo, uma das obras me chamou atenção. Era um monitor no chão. Na tela, uma modificação do jogo Free Fire onde era possível acompanhar uma matança virtual sendo realizada a partir do ponto de vista de um personagem indígena de cocar. Por algum tempo não consegui desviar o olhar. Me lembrei de algumas conversas que tive com Anthony, professor Guaraní-Mbyá que trabalha junto com a juventude de seu território. Na época eu também era professora e trabalhava com jovens periféricos. Lembro das palavras aflitas de Anthony, preocupado com o tempo e atenção que os jovens estavam depositando em jogos como o Free Fire, situação muito parecida com aquela que eu vivia junto aos adolescentes com os quais trabalhava.

Demorou para que eu conseguisse me desvencilhar da profusão de tiros, corpos e penas que se entrelaçavam freneticamente na frente no monitor. Dei alguns poucos passos me afastando da obra quando meu companheiro, que estava comigo na exposição, chamou meu nome. “Você viu?”, ele me perguntou, apontando para o monitor. “Vi sim, o Free Fire….”. Ele esboçou um sorriso de canto de boca e disse “não, você não viu… é uma armadilha!”. Pensei comigo, sim, eu sei, é uma armadilha. Demorei alguns segundos para me dar conta de que o monitor estava posicionado dentro de uma belíssima estrutura de bambu, uma espécie de cesto vazado em forma de pirâmide, apoiado em uma das arestas no chão, e com a aresta oposta suspensa por um engenhoso sistema de captura feito de pedaços de bambus encaixados. Era uma arapuca, uma armadilha armada para capturar quem deixar se seduzir pela oferta colocada em seu interior. Uma armadilha que me capturou sem que eu nem tivesse oportunidade de resistir.

Este texto é um esboço de uma proposta de estratégia feminista e decolonial para estar e permanecer trabalhando e produzindo conhecimento tecnocientífico dentro de instituições acadêmicas. Apresento a armadilha como tal estratégia, uma espécie de técnica de guerrilha de baixa intensidade para que nós, corpos marcados, consigamos estabelecer alianças e nos movimentar dentro de estruturas que são essencialmente burguesas, masculinas e ocidentais. Esta estratégia é especialmente importante para nós que pesquisamos junto com outros cientistas, ou que têm as ciências e tecnologias como foco principal de nossas preocupações, pois permite experimentar formas de pesquisar capazes de, ao mesmo tempo, realizar as denúncias necessárias e experimentar modos possíveis de produção de conhecimentos tecnocientíficos que nos interessem.

Nós Estamos Aqui – Mas Deveríamos Estar?

No livro “The Science Question in Feminism”, Sandra Harding formulou a seguinte questão: “é possível usar para fins emancipatórios ciências aparentemente tão intimamente envolvidas nos projetos burgueses, masculinos e ocidentais?” (p. 9, 1986). Desta forma, Harding deslocou a questão das mulheres na ciência de uma preocupação com proporcionalidade e representatividade para o questionamento das próprias estruturas da produção de conhecimento tecnocientífico. Como desdobramento das provocações de Harding, Donna Haraway escreve o artigo “Saberes localizados: questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial” (1995), um clássico dos estudos feministas da ciência e tecnologia. Mesmo passadas algumas décadas, as questões levantadas nos servem de sustentação para elaborar nossos pensamentos em um cenário ainda estruturalmente muito parecido com aquele que Harding descreveu—burguês, masculino, ocidental.

Nas últimas duas décadas, a composição do corpo acadêmico no Brasil vem se modificando através de lutas que resultaram em políticas públicas afirmativas voltadas para o ensino superior, implementadas pelos governos de esquerda a partir de 2003. Algumas dessas ações foram: a construção de universidades em regiões periféricas do país; estabelecimento de cotas nos vestibulares de universidades públicas para pessoas vindas do sistema público de ensino, pessoas negras e pessoas indígenas; programas de financiamento para pessoas das classes trabalhadoras poderem acessar o ensino superior particular. Eu mesma sou fruto deste processo, trabalhadora filha de trabalhadores. Com a entrada no ensino superior de uma diversidade de pessoas nunca vivenciada antes, a retomada e transmutação das questões levantadas por Harding e Haraway é um movimento necessário e efervescente para que nossa ocupação destes espaços não acabe por engolir a nós mesmos em nossas diferenças. A instituição é uma máquina de conformar corpos e homogeneizar possibilidades de futuros.

Algo que inevitavelmente acabamos nos perguntando é se devemos ocupar esses espaços. Stengers (2015) se debruça sobre essa questão, defendendo nossa permanência em espaços de contradição, incluindo a academia, como forma não de resolver tal contradição de uma vez por todas, mas de pelo menos conhecermos bem o terreno por onde nos forçam a caminhar—e quem sabe construir novas alianças capazes de estabelecer outras trilhas. Se quisermos nos manter como pessoas que pesquisam, ensinam e trabalham dentro de uma universidade, precisamos de estratégias para viabilizar nossas permanências. Isso inclui obviamente uma luta constante por melhores condições materiais, mas que anda em paralelo com a necessidade de nos mantermos íntegros em nossas diferenças—o que só é possível com uma mudança radical no modo como a ciência é produzida. É preciso cultivar técnicas de insistência que por um lado nos protejam e que por outro nos permitam continuar caminhando e encarando o monstro avassalador que estamos enfrentando. Saber produzir armadilhas pode ser uma dessas técnicas.

O Que é Uma Armadilha?

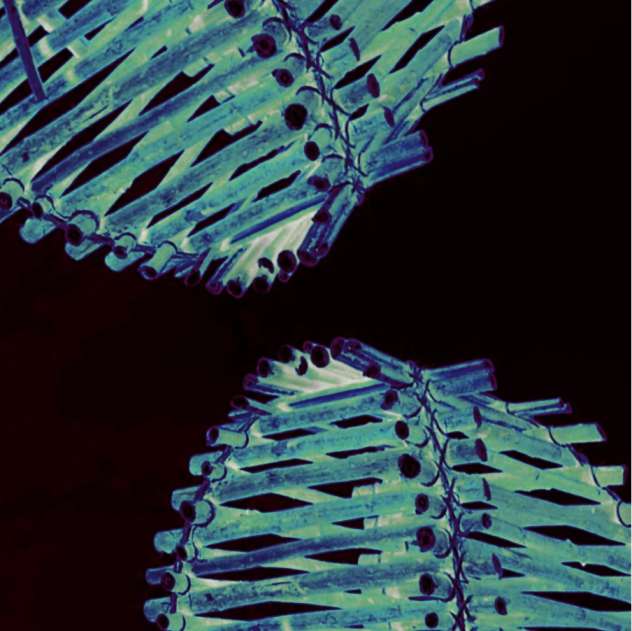

Imagem de uma arapuca, armadilha tradicional (imagem feita por Clarissa Reche)

“A natureza da armadilha é a função da natureza daquilo que é capturado pela armadilha.” É desta forma que Stafford Beer (1974) resume um dos atributos mais interessantes da armadilha: o caráter cibernético entre o objeto, quem o projetou e o aquilo que se pretende capturar. Estes três nós estão emaranhados em um sistema de retro-alimentação que funciona como um jogo de espelhos onde, quando olhamos para qualquer um dos nós (capturador-armadilha-captivo), vamos inevitavelmente encontrar os outros nós. Neste jogo de espelhos, podemos enxergar não somente a relação dos nós uns com os outros, mas também com os ambientes que compõem. A armadilha participa, portanto, de complexos campos de interações.

O antropólogo Alfred Gell (1996) buscou nas armadilhas africanas uma ferramenta para pensar a tensão entre a peça de arte, propriamente ocidental, e o artefato, advindo das culturas ditas “exóticas.” Gell defende que a conciliação possível entre estes pólos está em justamente pensar ambos enquanto armadilhas, em um exercício de horizontalidade que, em um só movimento, esvazia as artes ocidentais de sua especificidade, preenchendo-as de etnicidade. Para tanto, o antropólogo faz uma descrição primorosa dos modos conceituais de funcionamento de uma armadilha.

Para Gell, a armadilha é o conhecimento de si e do outro tornado objeto. A armadilha é um modelo funcional daquele que a criou, substituindo a presença daquele através de uma “transdução sensorial” (p. 27, 1996). Os sentidos de quem captura são substituídos por um conjunto de “sensores” acoplados à armadilha, como por exemplo uma corda ou uma vareta que funcionam como gatilhos. Neste sentido, a armadilha é um autômato. Mas ao mesmo tempo é um modelo daquilo que se quer capturar, uma vez que para funcionar precisa emular e incorporar comportamentos, desejos, tendências, funcionando como “paródias letais do umwelt” (mundo próprio) do captivo.

Além desta dimensão espacial, a armadilha também possui uma dimensão temporal cuja estrutura é baseada na espera. Desta forma, a armadilha incorpora um cenário de “nexo dramático” entre os pólos capturador-captivo. Gell descreve essa espera como um teatro trágico, onde a armadilha coloca em hierarquia o capturador e o captivo. A metáfora seria a de quem arma a armadilha é Deus, ou o destino, e quem cai na armadilha é o ser humano em sua tragédia. A tarefa de criar armadilhas seria, portanto, experimentar controlar o destino. Porém, se levarmos em conta concepções ameríndias sobre a armadilha, como por exemplo na prática/pensamento Guarani-Mbya, esta relação se complexifica, uma vez que a presa só é capturada na armadilha se houver anuência de seus donos, entidades não humanas responsáveis pelos animais. Aqui, a tentativa de controlar o destino escapa por entre as estacas de bambu—a tragédia é compartilhada entre capturador e captivo.

A partir de uma perspectiva ameríndia, em especial Guaraní, a armadilha pode ser entendida como um “cartão de memória” (Caceres e Sales, 2019) capaz de armazenar informações que dão conta de uma profusão de conhecimentos como: o comportamento da presa em seu ambiente, os modos de produção das armadilhas, os relacionamentos cosmopolíticos envolvidos na caça, etc. Mas tal potencialidade de guardar memória vem ganhando outros contornos com a destruição crescente da natureza e dos modos de vida tradicionais. Com os povos indígenas sem a posse dos seus territórios e o abandono frente ao desmatamento e a grilagem de terra que o agronegócio e a mineração carregam enquanto avançam, a caça já não é mais uma realidade possível. A manutenção das armadilhas neste cenário torna-se um modo de resistência, uma forma de salvaguardar o que é possível e transmitir essa memória aos que estão crescendo e serão em breve responsáveis pela luta.

Voltando à ideia de pensar a armadilha como estratégia para estar e permanecer produzindo conhecimento tecnocientífico dentro de um contexto acadêmico, gostaria de elencar as seguintes características que nos podem ser úteis:

- a capacidade de (re)conhecer o outro e a si: habilidade essencial para seguirmos em espaços de poder sem abrirmos mão de quem somos, de nossas diferenças. A partir deste (re)conhecimento mútuo podemos não somente saber por onde andar com segurança, mas também saber modos de abrir novas trilhas.

- a transdução sensorial: a armadilha é feita de sedução. Ao trazer para dentro da ciência a possibilidade de reconhecer os sentidos na produção de nossos conhecimentos, reativamos a dimensão da sensualidade extirpada da lógica produtivista que impera nos modos de produção atuais.

- a perenidade: nenhuma armadilha é definitiva. Podemos armá-las e desarmá-las, movê-las quando e como for necessário. Elas também se desfazem com o tempo. Não são soluções definitivas e sim contingenciais. Essa mobilidade também nos é interessante, pois soluções definitivas se convertem em dogmas—o que fecha possibilidades de acomodação de diferenças.

- a complexidade: ainda que as armadilhas sejam perfeitamente projetadas, elas ainda dependem de fatores que estão para além do controle total daquele que a projetou. A armadilha não é uma sentença, nem uma promessa de salvação completa. Ela pode funcionar, ou não. A complexidade é o fundamento da armadilha. Almejar a habilidade de manejar melhor essa complexidade ao invés de eliminá-la é interessante para nosso objetivo.

- a impossibilidade do extermínio: a armadilha, ao contrário das armas de fogo, não prevê necessariamente o extermínio do outro. É impossível capturar tudo e todos. A armadilha não é predatória: o uso tradicional Guaraní-Mbya prevê, por exemplo, que uma pessoa que capturou um animal grande, como uma anta, fique ritualmente proibida de armar novas armadilhas deste tipo. Nossa presença na universidade também não deve ser predatória, pelo contrário, devemos sempre buscar a diversidade.

- a antropofagia: o objetivo final da armadilha é a transformação daquilo de foi capturado. No caso da caça, a presa virará alimento, ou seja, passará a integrar a própria carne de quem a capturou. Reconhecemos que é este processo que queremos evitar—a transformação de nossa carne em algo alheio a nós. Mas também é exatamente esse processo que buscamos—a transformação daqueles que fazem operar as estruturas atuais de produção tecnocientíficas.

Adquirir o conhecimento necessário para construir uma armadilha também nos ajuda a saber identificar uma quando cruzamos com ela em nossa caminhada. Stengers aponta como um momento de êxito relativo, quando se passa de uma posição de contestação para uma posição de parte interessada, é um também um momento perigoso. Para muitos de nós que insistimos em trabalhar na universidade vindos de classes historicamente afastadas desse espaço, a vida passa a ser cingida, em um eterno não-pertencimento. Por um lado, mostra-se a impossibilidade de “integração” ao corpo ideal daqueles que produzem tecnociência—não temos modos para isso. Por outro, nos assombra uma constante (auto)acusação de traição, e de fato algo se perde do nosso relacionamento anterior com “os nossos.” Frente a esse impasse, Stengers propõe que sejamos capazes de “prever a tensão” (p. 65, 2017), isso é, compartilhar conhecimentos e experiências comuns que ajudem a identificar e evitar armadilhas previsíveis.

Mapeando o Terreno

Imagem de uma arapuca, armadilha tradicional (imagem feita por Clarissa Reche)

Algumas armadilhas do sistema de produção de conhecimento científico são bem óbvias. Nós cruzamos com armadilhas bem armadas que ocupam todo o caminho enquanto avançamos nas trilhas das carreiras acadêmicas. Nós vemos a armadilha, e olhamos para os lados. As alternativas são abandonar a trilha ou ficarmos parados no mesmo lugar. Uma vez que o alimento está apenas dentro da armadilha, ficar parado significa morrer de fome, ou no melhor dos casos sobreviver em inanição. Se quisermos insistir no percurso, devemos voluntariamente nos entregar à cruel armadilha posta no nosso caminho, na esperança de que mesmo cativos, mas bem alimentados, possamos, quem sabe, retrucar antes de sermos devorados.

A lista de armadilhas é longa, mas quero descrever um tipo específico que anda se prostrando na minha frente neste ponto da caminhada: a armadilha das publicações em revistas acadêmicas internacionais. No Brasil, uma pessoa pesquisadora e/ou cientista que queria seguir uma carreira dentro das universidades vai necessariamente encontrar uma lógica de pontuação que permite ou não sua permanência e avanço para posições de mais destaque e melhores remuneradas. Assim como em outros sistemas nacionais de ciência e tecnologia, o financiamento das pesquisas está atrelado à uma boa pontuação, advinda principalmente da produtividade e medida através de, por exemplo, número de publicações e citações. Uma característica importante no caso do Brasil, que difere nossa situação de países como os EUA, é que o financiamento para pesquisas científicas é majoritariamente público, organizado através de agências estatais de fomento. Por esse motivo, a maioria dos periódicos acadêmicos brasileiros são gratuitos, tanto para publicação quanto para circulação.

Nos últimos tempos a internacionalização da pesquisa vem sendo uma exigência das agências de fomento brasileiras. Neste cenário, a publicação em periódicos internacionais de grande impacto passou a ser uma necessidade. Em alguns sistemas de ciência e tecnologia de outros países latinoamericanos essa exigência é até mais dura, sendo somente aceitos artigos publicados em periódicos indexados em repositórios como o Web of Science e o Scopus, ambos mantidos por entidades privadas que visam lucro. A maioria esmagadora dos periódicos indexados em tais repositórios cobram muito dinheiro para a publicação e para o acesso ao artigo. Os valores que pesquisadores devem pagar para ter seus artigos publicados podem atingir cerca de R$ 20.000. Para efeito de comparação, o valor do salário mínimo no Brasil é R$ 1.320 (cerca de 15x menor que o valor da publicação do artigo).

Ainda que na maior parte das vezes o dinheiro para pagar tais publicações venha das instituições, não sendo pago diretamente pelos pesquisadores, os efeitos produzidos por essa lógica de permanência profissional são cruéis. A nível nacional, acirra a competição entre pesquisadores e centros de pesquisa, que precisam superar uns aos outros para conseguir financiamento. Internacionalmente, tal lógica mantém escanteado o conhecimento produzido pelos países mais pobres, impossibilitado de circular nos grandes centros. Esta armadilha funciona como grilhões coloniais aos quais nós muitas das vezes temos que nos submeter.

Mas nem sempre as armadilhas que vamos encontrar em nossos caminhos são tão descaradas e tão doloridas. Na verdade, as armadilhas mais perigosas são justamente aquelas que não percebemos de imediato e que nos oferecem prazer. Quando finalmente somos capazes de reconhecer nossa condição de presa, estamos tão comprometidos que tentamos a qualquer custo nos convencer que é melhor se tornar captivo do que abrir mão da deliciosa oferta que nos fazem. O que nos é ofertado é um conforto bioquímico bem ajustado à “era farmacopornografica” de Preciado (2018), o que para muitos de nós significa um afastamento substancial de situações de sofrimento físico e de humilhações das mais variadas, em especial humilhações intelectuais. Em um cenário de crescente atenção pública a respeito da degradação das condições de trabalho que pesquisadores vêm enfrentando, explicitadas por exemplo em um declínio vertiginoso da saúde mental dos trabalhadores que ocupam laboratório ao redor do mundo, esta contrapartida “prazerosa” do trabalho de produção de conhecimento tecnocientífico que elenco aqui só pode ser compreendida a partir de um recorte de classe—o trabalho acadêmico/intelectual é essencialmente diferente da maioria esmagadora dos trabalhos disponíveis para os trabalhadores.

Dinheiro, prêmios, publicações, reconhecimento são algumas das conquistas que o trabalho acadêmico traz e que ativam esses prazeres bioquímicos. O trabalho acadêmico oferece confortos que muitos de nós não teríamos se tivéssemos escolhido outros caminhos. Um exemplo é a possibilidade de circular internacionalmente. Todas as viagens internacionais que fiz foram a partir de meus trabalhos acadêmicos. Nestas viagens, temos a possibilidade de entrar em contato com uma dimensão do capital cultural até então inacessível. Quando fazemos o caminho de retorno à nossa terra natal, já estamos transformados. Neste movimento, é importante sempre fincar o pé no chão, exercitar a memória, reconhecer o terreno para saber onde estamos pisando, sempre dando passos bem pequenos. Afinal, muitas das armadilhas estão escondidas no chão.

Montando Nossas Armadilhas

Imagem de uma arapuca, armadilha tradicional (imagem feita por Clarissa Reche)

Demorei muito tempo para entender porque ressoava tanto em meus colegas a proposta de Isabelle Stenger (2002) de “não ferir os sentimentos estabelecidos” como estratégia para criar alianças com interlocutores cientistas, engenheiros e afins. Na minha rebeldia ingênua, essa frase soava como um tipo de atitude conformista. Ficava pensando se em troca de manter uma “boa” relação não estaríamos abrindo mão do que como cientistas sociais temos de melhor, nossa capacidade crítica. No meu trabalho de campo do mestrado junto à cientistas biohackers, eu estava cercada por pessoas que desde dentro de suas disciplinas procuravam produzir ciência de outras maneiras, mais abertas e democráticas. Talvez por isso demorei a perceber que uma postura calcada apenas no confronto e na denúncia das mazelas da tecnociência é infrutífera, pois produz um resultado alienante e perverso: oculta para nós, pessoas que pesquisam desde as ciências humanas, nossa responsabilidade enquanto co-habitantes deste mesmo espaço onde estão os cientistas que estamos denunciando.

As denúncias são importantes sim, e nós temos listas delas na ponta de nossas línguas. Mas Stengers, Haraway e tantas outras feministas preocupadas com a tecnociências apontam para a importância de não pararmos aí. Reconhecer nossa responsabilidade como cohabitantes do sistema de produção de conhecimento científico é também aprender a estabelecer e manter diálogos, por mais difíceis que eles sejam. E são. Difíceis, cansativos, frustrantes. Porém a possibilidade de estabelecer alianças em torno de conhecimentos comuns também é uma estratégia para nos mantermos produzindo ciência a partir da alegria, como propôs Stengers (2015) ao reclamar que o gosto pelo pensamento só é possível através dos encontros capazes de aumentar nossa potência de agir e pensar. A armadilha pode também ser uma ponte para estabelecer tais alianças sem, a princípio, ferir os sentimentos estabelecidos.

A primeira vez que a armadilha se apresentou como uma possibilidade de ferramenta para pensamento-ação foi quando participei junto com um grupo de amigos do projeto de antropologia especulativa chamado FICT, da universidade de Osaka. No grupo, estavam artistas, pessoas das letras, história e antropologia. O objetivo era o de produzir “artefatos” oriundos de diferentes linhas do tempo, diferentes possibilidades criadas a partir de um evento fictício passado: a peste negra tinha matado muito mais gente, e o empreendimento colonial europeu do século 16 tinha fracassado. Pensar nisso não era somente desafiador, mas também um tanto doloroso. Estávamos nós mesmos vivendo uma pandemia, com um governo negaciocista e muitas pessoas próximas a nós sofrendo. Mas além disso, o ponto de partida do projeto nos pareceu um tanto violento. Ao propor uma realidade não-colonial, éramos obrigados a pensar em um mundo sem nós, pessoas cuja identidade vira-lata vem justamente do fato de sermos filhas e filhos da violência colonial.

Nos negamos a pensar um mundo onde não existíssemos. A história de como a ciência se estabeleceu no Brasil é justamente a história de como as classes dominantes—politicamente, economicamente e culturalmente—tentaram lidar com o “problema” da miscigenação. Nossos primeiros cientistas foram renomados eugenistas. Os bustos deles ainda repousam em uma paz branca nos campus universitários, e seus nomes batizam ruas e edifícios Brasil afora. Nosso ponto de partida no projeto foi uma rebeldia ao próprio ponto de partida sugerido e uma afirmação da nossa incomoda existência. Somos a memória encarnada da violência contra a terra, contra os povos originários de nossas terras e daqueles que foram arrancados do continente Africa. Somos a memória encarnada do racismo [científico]. Mas como existir dentro de um projeto que prevê nossa não existência? Como estar ali, continuar ocupando espaço e comunicar para quem espera que não existemos que sim, apesar de tudo estamos aqui?

Foi Joana Cabral, antropóloga que trabalha junto com o povo amazônico Wajãpi, que propôs a armadilha como modo de ocupar a encruzilhada em que estávamos. Nosso problema era um problema de comunicação. Precisávamos comunicar a existência de algo que não deveria existir na cosmopolítica na qual estávamos mas que sim, existia. Algo presente mas invisível. Acredito que foi esse o gatilho para que Joana lembrasse das armadilhas ameríndias, em especial a armadilha para “pegar” a caipora, entidade da mitologia tupi-guarani, habitante da floresta e dona da caça, com quem os caçadores devem negociar para pegar suas presas. Tais armadilhas foram descritas por Joana como belíssimas peças trançadas em palha, posicionadas ao longo da densa floresta nos lugares que caipora costuma estar. O sistema de captura é bem simples: encantada com a beleza da peça, a atenção de caipora se volta completamente para as traças, e sua curiosidade por saber mais sobre o trançado a faz permanecer ali, desfazendo as tranças. Assim, caipora “perde tempo” na armadilha, enquanto as pessoas ganham tempo para se mover pela floresta com mais segurança.

Ao mesmo tempo em que segura a atenção de caipora, a armadilha também comunica a existência dela aos que caminham desavisados. Foi pensando nisso que finalmente conseguimos confeccionar nosso artefato, uma espécie de diário de sonhos onde relatamos o recebimento de conhecimentos oníricos sobre como conseguir fazer uma festa onde as mais diferentes pessoas possam estar. Assim, buscamos enfrentar o colonialismo não como um período histórico, mas sim como uma entidade, uma pulsão da qual não vamos conseguir nos livrar—assim como nós existimos, o ímpeto colonial também existe, persiste e está vivo entre nós. A feitura da armadilha nos revelou que para conseguir capturar, precisamos nós mesmos tomar consciência das nossas diversas condições de presa.

Mas a percepção de nossa condição de presa não pode ser paralisante. Nossa malícia pode certamente fazer com que sejamos capazes de escapar de algumas armadilhas preparadas para nós—mas não todas, nunca. Minha proposta é que cultivemos a calma e atenção necessárias para caminhar em território mais ou menos seguros, mas que ao mesmo tempo em que percebemos nós mesmos capturados e emaranhados, sejamos capazes nós também de projetar e armar nossas próprias armadilhas para fazer que as questões que formulamos sejam capazes de atravessar a dureza acadêmica. Armadilhas capazes de abrir e sustentar diálogos impossíveis. O que proponho é um contra-ataque insurgente, ou contra-feitiço para permanecer com Stengers. É uma espécie de ação direta de baixa intensidade, uma estratégia de guerrilha para permanecermos produzindo conhecimento científico. E para que consigamos proteger nossas vulnerabilidades, permanecendo alegres nesse processo. É importante repetir: a armadilha não é algo apenas a se evitar, mas também a se produzir. Precisamos tomar posse de tecnologias de captura, coletivizá-las e ampliá-las.

Referências

Caceres, Rafael Rodrigues; Sales, Adriana Oliveira de. Memória e feitura de armadilhas Guaraní Ñandeva. II Seminário Internacional Etnologia Guarani: redes de conhecimento e colaborações, 2019.

Beer, Stafford. Designing Freedom. Ann Arbor: University of Michigan, 1974.

Gell, Alfred. “Vogel’s Net: Traps as Artworks and Artworks as Traps.” Journal of Material Culture, v. 1, p. 15-38, 1996.

Haraway, D. “Localized Knowledge: The Question of Science for Feminism and the Privilege of Partial Perspective.” Feminist Studies 14.3 (Autumn 1988): 575-599.

Harding, Sandra. The Science Question in Feminism. New York: Cornell University, 1986.

Preciado, Paul B. Testo Junkie: Sex, Drugs, and Biopolitics in the Pharmacopornographic Era. New York: The Feminist Press, 2008..

Stengers, I. In Catastrophic Times Resisting the Coming Barbarism. London: Open Humanities Press, 2015.

___________. The Invention of Modern Sciences. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000.